Quercegrossa (Ricordi e memorie)

CAPITOLO XI - COSE D'ALTRI TEMPI

Torna all'Indice Cose d'altri tempi

Vai all'Indice dei Capitoli

Cresime e Comunioni

(Cresime 1)

(Cresime 2)

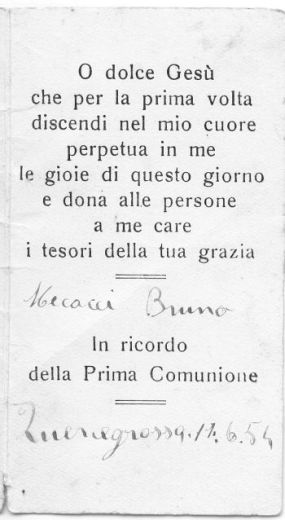

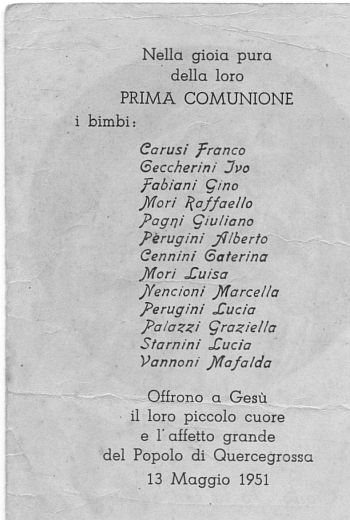

(Comunioni 1)

(Comunioni 2)

Cresime

La Confermazione o Cresima è il secondo sacramento dell’iniziazione cristiana nel quale si riceve lo Spirito Santo che elargisce i suoi doni (sapienza, intelletto, fortezza, temperanza, consiglio ecc.), e si confermano le promesse battesimali.

La Chiesa, fin dalle origini, considerò questo sacramento un passo obbligato nella crescita spirituale del cristiano e per la sua amministrazione si affermarono gli atti rituali dell’imposizione delle mani e la segnatura a croce in fronte, con l'olio santo detto Chrisma. In questi primi tempi del cristianesimo il sacramento veniva amministrato subito dopo la liturgia battesimale, o anche entro a quella, e spesso era dato in un ambiente particolare detto Consignatorium o Chrismatorium che diede, nel passare del tempo, nome al rito detto appunto Confermazione o Cresima. Il segno della croce fatto sulla fronte con l'olio santo era detto, infatti, Consignatium e la sua consolidata pratica ci viene già dal IV secolo. Inoltre entrò subito in uso anche il "crismale", quella sottile striscia di panno utilizzata per coprire le sacre unzioni. Il ministro della Cresima è sempre stato il Vescovo, il quale poteva e può delegare il suo vicario o in casi eccezionali anche il parroco stesso. Per questo il rito si separò presto da quello del battesimo. Col passare dei secoli la Cresima mantenne l’iniziale ritualità, ma si alzò l'età dei cresimandi fissata ai sette anni, considerata l'età della ragione e del discernimento, e acquisì una propria solennità, divenendo così uno degli avvenimenti più sentiti dai piccoli delle comunità cristiane di tutti i tempi.

|

Il Sacramento della Cresima spiegato ai bambini dal Catechismo di Pio X

Giorno di grande gioia in famiglia, con l'avvenimento della venuta dell'Arcivescovo in parrocchia o del viaggio a Siena in cattedrale per un rito vissuto insieme a centinaia di bambini e bambine. Inoltre, la cerimonia religiosa, con il bambino per la prima volta protagonista, assumeva la funzione di una vera e propria presentazione ufficiale alla società e alla parentela, invitata all’immancabile rinfresco. Una giornata da affrontare nel migliore dei modi: vestito nuovo e cravatta per i maschi, mentre per le femmine andò affermandosi l’abito bianco di organza e trine con veli di tulle, sia per la Cresima sia per la Comunione, apparendo nel Novecento con modelli sempre più eleganti, come giovani sposine Si giungeva a questo appuntamento preparati con i primi e forse incompresi insegnamenti della Dottrina, ricevuti dal proprio parroco. L'unico concetto fortemente compreso e ribadito era quello di diventare "Soldati di Cristo", e si avvertiva intimamente la responsabilità derivata da questo passo. Un vestitino nuovo o almeno decente e una festa in famiglia erano il contorno alla cerimonia religiosa. Ai miei tempi vigevano ancora le antiche tradizioni e all'età di sette anni passai a Cresima e, come tutti i momenti forti della fanciullezza ricordo perfettamente quel giorno, e anche i precedenti, quando parlando con gli adulti ti dicevano che alla Cresima ti fasciavano il capo perchè ti infilavano un chiodo in fronte; battute spiritose alla quale nessuno sfuggiva.

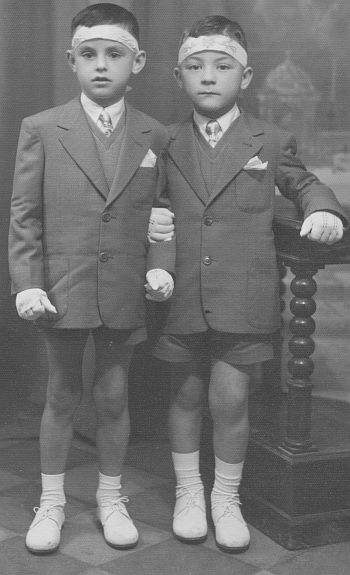

Lorenzo Mori e Giorgio Rossi a Cresima.

Lorenzo Mori e Giorgio Rossi a Cresima.

Era il 6 giugno del 1954, una bella giornata, accompagnato dagli zii Nello e Guido nelle vesti di padrini, si partì di buon mattino con la Sita delle nove da Quercia per essere in Duomo alle ore 10. Passai a Cresima insieme al mio cugino Giorgio, ed io non avevo ancora compiuto i sette anni. Eravamo vestiti a festa come due giovanottini con tanto di giacca nuova, cravatta e fazzoletto nel taschino; solo i pantaloncini corti dimostravano la nostra l'età. Si scese a S. Domenico, ci si immise in Via della Sapienza quasi correndo perchè s'era già in ritardo. Per le cresime, all’ora fissata venivano chiuse ermeticamente le porte e a liturgia iniziata era vietato tassativamente l'ingresso. "Vuoldì se non si fa in tempo vi si bagna la testa con un po’ d'olio d'oliva e si mette la fascia, tanto nessuno se ne accorge", disse scherzando il mi' zio Nello. Giungemmo in tempo e fummo schierati lungo la navata centrale, lateralmente a destra guardando l'altare. C'erano un'infinità di ragazzi e ragazze nelle loro fruscianti gonne bianche, schierati in due file contrapposte (a sinistra le femmine) dal pulpito alle porte del Duomo; ognuno dei cresimandi aveva dietro il padrino e una folla di genitori e parenti.

|

Pomeriggio della Cresima:

rinfresco ai parenti.

Da sinistra in alto:

Egisto Francioni,

Gina Rossi,

Guido Rossi (padrino di Giorgio),

il parente Pollini,

la zia Piera Rossi

e la signora Pollini.

I bambini da sinistra Lucia Mori,

Fabio Francioni,

i cresimandi Lorenzo e Giorgio e il figlio del Pollini.

Nella foto seguente Giorgio Rossi e famiglia la sera del rinfresco: Ilda, Enza e Gino

L'arcivescovo Toccabelli, in gran pompa con mitra e pastorale, seguito da una processione di preti in cotta e stola, fece il suo solenne ingresso e si avviò all'altare, addobbato come non mai con candele e fiori. Dopo, ricordo l’orazione e l'imposizione delle mani, con noi ragazzi inginocchiati sulla fredda pietra, e il canto Spiritus Sanctus. Poi iniziò la Cresima vera e propria. L'arcivescovo, facendosi da una parte coadiuvato dai sacerdoti assistenti, dei quali uno portava il vasetto del Crisma su un piattino argentato, impose a tutti l'olio santo con il segno della Croce in fronte. Segno che accompagnava, da un'antica tradizione di investitura, con un leggero schiaffo, detto buffetto, sulla guancia. Eravamo tutti in piedi; padrini o madrine tenevano la mano destra sulla spalla destra dei cresimandi. Ricevuto l'olio santo, i padrini, dopo la detersione dell’olio dalla fronte da parte di un sacerdote, ci legarono strettamente la fascia in fronte. Infine la raccomandazione rivolta ai padrini stessi e la parte finale della messa.

Erano cerimonie estenuanti e ben lo ricorda Armando Losi, ancora irritato col Vescovo, nonostante siano trascorsi 65 anni: per la sua Cresima venne tenuto in Duomo tre ore precise, dalle 11 fino alle 14. Era arrivato sul calesse della fattoria, condotto da Memo Buti e accompagnato dalla mamma, mentre il padrino, un parente, fece il viaggio in bicicletta. Pranzarono a pomeriggio avanzato.

Foto ricordo di Armando Losi a Cresima e del fratello Alighiero passato a Comunione.

Foto ricordo di Armando Losi a Cresima e del fratello Alighiero passato a Comunione.

Io, ritornai a Quercia con un privato, e nella serata ci fu un gran rinfresco-cena per parenti e amici di famiglia, organizzato nel grande salotto dei Mori con la porta verso il giardino aperta, cosicchè i molti ospiti si intrattenevano seduti al fresco o passeggiavano, mentre io, tra una corsa e un'altra, ricevevo diversi regali: una catenina d'oro, le cifre d'oro, un anellino d'oro e altri oggetti con qualche foglio da 50 e 100 lire che consegnai alla mi' mamma. Poi le foto ricordo nel giardino. La mia fascia si era allentata e non facevo pari a sistemarla. Il mattino seguente mi recai da don Ottorino per toglierla. Prese un batuffolo di cotone e deterse ancora le scarse tracce d'olio sulla fronte. Conservai la fascia a lungo, poi venne persa. Don Ottorino, come da tradizione, avrebbe bruciato il cotone della Cresima.

Il mi' babbo Elio nacque nel 1907 e passò a Cresima il 27 settembre 1914 a Castellina in Chianti, insieme al fratello Alessandro e alla cugina Ernesta di Niccolò, col Vescovo di Colle, la sua diocesi, mentre la mi' mamma Maria Rossi di Egisto, nata nel 1922, passò a Cresima a S. Leonino col vescovo Ferretti, sempre di Colle, il 28 luglio 1928. Aveva ottenuto l'autorizzazione essendo ella della diocesi di Siena, e non fu un caso isolato. Ebbe come comare Giulia Testi della Casanova e per un inconveniente tipico di quei tempi si rammentò bene di quella mattina: "Stavo al Mulino e al ritorno da S. Leonino mi facevano male le scarpe. La Bodda aveva passato Anna a Cresima e gli aveva fatto le scarpe nuove. Disse alla mia mamma: "Non le comprare te le do io". Le portai, ma non erano la mia misura; non camminavo più dal dolore, avevo tutti piedi sbucciati e me le levai a mezza strada”.

Non tutti i bambini vissero cresime e comunioni festose, ma si ricordano altre modeste e forse malinconiche giornate: senza vestiti da rinnovare, senza rinfreschi, senza regali e santini in famiglie con pochi mezzi. Piera Rossi passò a Cresima a sei anni il 28 luglio 1936. La mattina presto va a Siena, a piedi, con la mamma Ersilia, e dopo la cerimonia in Duomo (madrina la sorella Gina, arrivata probabilmente in bicicletta) vanno alla Lizza, e lì comprano un panino e lo mangiano sedute ad una panchina, godendo insieme della bella giornata. Nel pomeriggio tornarono a Quercia col Becciolini. La sorella Gina passò anche lei a Cresima a Siena, l’11 giugno 1922. Prese il Becciolini la domenica mattina con la mamma e la comare Annina Rossi, figlia di Tonio Rossi. Lo zio Nello ci passò nel 1931 e al Duomo ce lo portò lo zio Mario in bicicletta, seduto in canna. Ilda Nencioni, con un vestitino corto senza pretese, passò a Staggia invece che a Castellina, nel 1933, perchè gli venne il morbillo (i rinvii per malattia erano frequenti). Anche per la Comunione aveva semplici scarpe di cencio, perchè costavano molto meno, chiuse con un laccino e abbottonate con un solo bottone.

In tutti i tempi si è desiderato presentarsi per la Cresima con un vestito decente e una volta la famiglia rinunciò perchè non era pronto quello della figliola:

“A dì 27 giugno 1835. Trovasi in questo Popolo e Cura dei SS. Giacomo e Niccolò a Quercia grossa una fanciulla, che di già ha compiuto il Settennio, ed è sufficientemente istruita nella Cristiana dottrina. Figlia di Michele Chiavistrelli, e di Annunziata Nencini, la quale per non aver avuto in pronto un abito decente non potè recarsi a ricevere il Sacramento della Cresima dalle mani di V. S. Illma e Rma nel giorno stabilito. Perciò i suoi genitori di condizione povera porgono per mio mezzo preci alla bontà di V. S. Illma e Rma affinchè si degni concedere loro facoltà di far cresimare la detta loro figlia dall'Illmo Monsignore di Colle che nella domenica prossima 28 giugno terrà Cresima nella vicina Pieve di S. Leonino”.

Prima di passare alla documentazione statistica della Cresima, cito in sintesi, tratti da una circolare vescovile ai parroci di fine Ottocento, alcuni particolari interessanti a completamento di quanto detto sopra: anzitutto il Vescovo raccomanda ai parroci di istruire preventivamente e convenientemente i bambini che devono avere sette anni d'età, e consegnar loro il biglietto di presentazione completo dei dati del parroco e del padrino o madrina, mentre lo rifiuteranno a coloro che non sanno gli atti di Fede, Speranza, Carità e Contrizione, riservandosi il diritto di interrogarli prima dell'Unzione. Ogni cresimando porterà un poco di bambagia e un nastro bianco di lino con cui il padrino o la madrina gli fascerà la testa astersa dalla sacra Unzione. Tale fascia sarà portata tutto il giorno dal cresimato e sulla sera si recherà dal parroco per farsela levare, il quale, dopo averla lavata gliela restituirà.

|

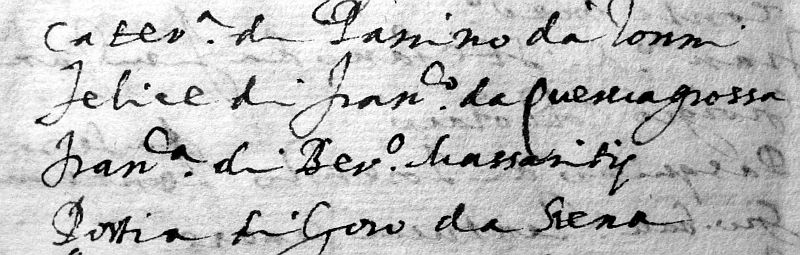

La più antica Cresima documenta di un bambino di Quercegrossa: “Felice di Francesco da Querciagrossa”. Anno 1576. Dai registri dei Cresimati della Diocesi di Siena.

Le figure di contorno della Cresima e della Comunione sono i padrini, ed essi, in questo importante ruolo, si assumono delle responsabilità come recita la circolare: essi devono vivere secondo i principi della religione, e i cresimandi maschi abbiano padrini maschi e le femmine padrini femmina; tra loro si contrae una parentela spirituale con l'obbligo di educarli alle cose principali della Santa Chiesa e istruirli sopra i buoni costumi. Anche a loro il Vescovo raccomanda devozione e raccoglimento in chiesa, e ancor più all'esterno, infine ammonisce le madrine di venire alla funzione con più modesto portamento e abito, perchè se l’immodestia è grave in tutti i luoghi tanto più lo è nelle Chiese e nell'amministrare i SS. Sacramenti. Nel passato un padrino o una madrina potevano presentare più bambini alla Cresima, oppure una sola persona li rappresentava tutti, ma dalla metà del Novecento si possono presentare soltanto uno o due cresimandi.

I ragazzi della nostra parrocchia, nei secoli passati ricevettero la Cresima in cattedrale, e soltanto dall’Ottocento avvenne che più volte il Vescovo celebrasse le cresime a Quercegrossa in occasione della visita pastorale. Un’altra possibilità, per non recarsi a Siena, era offerta dalla venuta del Vescovo di Colle a S. Leonino. La vicinanza di certi poderi a quella chiesa era occasione, con licenza da Siena, di passare a Cresima i ragazzi. La comodità della presenza dell’Arcivescovo a Quercegrossa dava l’opportunità di cresimare quei ragazzi in ritardo sull’età stabilita (a Castellina in Chianti, in uno dei pochi documenti dove si riporta l’età dei ragazzi, nel 1760 la metà dei cresimandi era in età superiore ai 12 anni con diversi 17enni).

In queste circostanze l’amministrazione della Cresima avveniva anche per i bambini delle parrocchie vicine.

La prima, documentata, celebrazione a Quercegrossa, si tenne nel 1828 al tempo di don Pratesi, quando l’arcivescovo Giuseppe Mancini impose lo Spirito a 31 ragazzi, fra maschi e femmine. Altri cinque, assenti per malattia, furono cresimati nei mesi seguenti: il 22 luglio Fabiani Luigi; il 12 agosto Fiumalbi Gaspero; il 29 settembre, Cresti Bernardino; il 18 ottobre Giotti Salvatore e il 20 ottobre Lemmi Giovanbattista.

Un’affollata Cresima si registrò nel 1857 a Quercegrossa, esattamente il 10 settembre quando il parroco Pratesi presentò al nuovo arcivescovo Ferdinando Baldanzi ben 45 ragazzi: 28 maschi e 17 femmine.

Di grande solennità e grandiosità dovettero apparire le cresime quel 6 ottobre 1861 a S. Leonino per la partecipazione di 106 ragazzi provenienti da 11 parrocchie. Compare per tutti fu Paluffi Giovanni Battista. Da Quercia arrivarono in 10. La lontananza di Colle creava disagio alle famiglie del Chianti, ed il Vescovo con discreta frequenza amministrava le cresime a Castellina, a S. Fedele o S. Leonino, dove giungevano ragazzi di un vasto circondario.

Il successivo appuntamento ci porta al 22 febbraio 1875, a Quercegrossa, per la visita pastorale di mons. Enrico Bindi. I cresimati furono 23, dai 5 ai 9 anni, e compare per tutti fu il Parroco di S. Leonino don Venanzio Staderini. Era di lunedì.

“Alle 6 1/2 antim. di questo giorno Mons. Arcivs. partì in carrozza da Siena per andare a far la visita alla chiesa di Quercegrossa dove arriva alle 8 circa, o poco dopo. Presso alla chiesa Mons. è ricevuto dal parroco e da altri sacerdoti, e da molta folla di devoti, e così va alla canonica. Donde parato pontificalmente fa il suo ingresso solenne in chiesa, che è piena di popolo; e fatto le consuete cerimonie riceve all'obbedienza il parroco Dott. D. Luigi Regoli, e i sacerdoti, Taddei don Ferdinando Pievano a Basciano, Merlotti don Giuseppe cur. al Poggiolo, Don Celso Ticci Capp. di questa cura, e D. Venanzio Staderini proposto e D. Carlo Mecatti capp. a S. Leonino della diocesi di Colle d'Elsa. Assunta la pianeta Mons. celebra la S. Messa, facendo l'omelia sul vangelo della feria corrente. Dentro la Messa Monsignore comunica molti fedeli, e poi fatto il ringraziamento si ritira per pochi momenti in canonica. Sceso nuovamente in chiesa Mons. interroga i fanciulli sopra la dottrina e fa il catechismo, e trova che sono sufficientemente istruiti. Conferisce poi il sacramento della Cresima a n° 23 fanciulli, a' quali tutti fa da padrino il Sac. Venanzio Staderini prop. di S. Leonino della diocesi di Colle”.

Ancora più partecipata la Cresima amministrata da mons. Giovanni Pierallini, Arcivescovo di Siena, il quale cresimò ben 40 fanciulli riuniti nella chiesa di Quercegrossa da don Rigatti. Il verbale del segretario ricalca nei tempi e nei modi il precedente con una piccola, curiosa, ma grave differenza: “Vengono poi ammessi alla Cresima n° 35(?) fra maschi e femmine. Fatte le interrogazioni ai Fanciulli della Dottrina Cristiana, si sentì che non sono istruiti, e alle osservazioni dell'Arcivescovo l'Economo (don Rigatti) risponde che i genitori non conducono i figli all'istruzione. Monsignore deplora col popolo tale trascuranza”. Un sacerdote del Capitolo senese, don Giovanni Ballati, funse da padrino per la maggioranza dei ragazzi. Di 40 cresimandi, 24 erano di famiglie del nostro popolo, gli altri di S. Leonino, Basciano, Vagliagli ecc. Nel pomeriggio l’Arcivescovo si recò a Basciano per cresimare in quella parrocchia.

Dopo due anni, il 28 maggio 1894, c’è il vescovo Toti di Colle ad amministrare le cresime a S. Leonino. Molte famiglie del popolo di Quercegrossa ne approfittano e ben 17 ragazzi fanno la Cresima, con il ruolo di madrina e padrino tenuto per tutti da Luigi e Rosa Ticci, parenti dei Ticci di Quercegrossa. Tra i nomi familiari da ricordare in questa Cresima ci sono Giovanni di Giulio Carli; Carli Caterina di Pio; Nencioni Giovanni e Giuseppa di Valentino; Buti Giulia di Giuseppe; Boddi Emma di Modesto.

Passano due anni e il nuovo arcivescovo di Siena Benedetto Tommasi compie la sua vista pastorale e Cresima 27 ragazzi (14 femmine e 13 maschi e, con qualche eccezione, ognuno con diverso padrino o madrina). Dopo il rito egli risentì la dottrina ai ragazzi “della quale non rimase soddisfatto”.

Non mancavano le occasioni per passare a Cresima senza andare a Siena perchè il 30 settembre del 1900 il vescovo Toti di Colle è nuovamente a S. Leonino e questa volta i ragazzi della Cresima sono la bellezza di 117, di 9 parrocchie. Padrino per tutti Castelli Torello, madrina per tutte Castelli Isabella. A piedi o in calesse una moltitudine di persone si diresse a S. Leonino con le mamme pronte a sgridare i ragazzi che non sporcassero il vestitino nuovo. La chiesa è zeppa di gente arrivata da Fonterutoli, Castellina, Lilliano, Sterzi, Tregole, perfino un bambino da Radda. Da Quercegrossa sono in 6 e c’è anche Oretti Maria di Carlo, nipote dei bottegai Oretti. Scorrendo l’elenco dei cresimati si osserva un’eccezionale deroga concessa dal Vescovo a molti bambini di S. Miniato a Fonterutoli e S. Lorenzo a Tregole cresimati in età di 3 e 4 anni. Tra gli esempi, per noi interessanti, ci sono Ciampoli Virgilio del fu Virgilio e di Teresa Chiti, di 4 anni del popolo di Fonterutoli; infatti, sappiamo che era nato il 22 maggio 1896; e Tracchini Sabatino di 5 anni. Ci sfugge il motivo di questa dispensa, e molti ne approfittano: della parrocchia di S. Niccolò a Sterzi è cresimata Rugi Adele di 2 anni e mezzo.

Si deve attendere ora il 1920 per riavere le cresime a Quercegrossa, e ciò avvenne col parroco Grandi in occasione della vista pastorale di mons. Scaccia del 16 maggio. Furono 29 i cresimati e tra questi alcuni nomi conosciuti, come il futuro sacerdote Luigi Mori: Mencherini Otello di Oreste, compare Mencherini Orfeo; Tacconi Alberto di Pietro, c. Rutilio Tacconi; Auzzi Alessandro di Anastasio, c. Nazzareno Auzzi; Mori Luigi di Raffaello, c. Giulio Mori.

L’arcivescovo Toccabelli, nominato nel 1935, effettuò tre visite pastorali accompagnate da cresime. La prima il 23 febbraio 1941 con 12 cresimandi; la seconda per la festa di S. Giuseppe venerdì 19 marzo 1943, con 19 cresimandi, e l’ultima il 3 giugno 1956, quando in una vera maratona amministrò le cresime a Siena, Quercegrossa, Vagliagli e Canonica a Cerreto.

In questi anni Cinquanta sta avvenendo qualcosa di nuovo nella Chiesa per quanto riguarda la Cresima e la Prima Comunione. E’ in atto un processo di revisione che mira a ribaltare la consuetudine secolare di amministrare prima la Cresima e quindi la Comunione e a fissare nuovi limiti di età per ricevere i sacramenti, richiamandosi a quanto avveniva nei primi tempi del cristianesimo, quando si comunicavano anche i lattanti. Questa antica tradizione, col trascorrere dei secoli, era stata lentamente modificata dal principio di far accostare i ragazzi alla Comunione soltanto dopo il completamento della loro istruzione religiosa, arrivando a comunicarli verso i 12 anni. Ma ecco che Pio X nel 1910 con un decreto l’anticipa nuovamente a 6/7 anni di età. La questione però rimase in sospeso e non venne attuata nessuna riforma fino al secondo dopoguerra con i primi timidi tentativi di applicare le nuove tendenze, ossia Comunione all’età della ragione e la Cresima ritardata all’età dell’adolescenza in cui il cristiano è consapevole delle proprie scelte. Questo travaglio condusse ad un periodo di transizione con la celebrazione contemporanea dei due sacramenti, fino a quando negli anni posteriori al Concilio Vaticano II si affermò, seppur in un acceso dibattito non ancora concluso, la scelta di separare i due sacramenti e passare i bambini a Comunione all’età di 10 anni e posticipare la Cresima ai 14 anni circa.

|

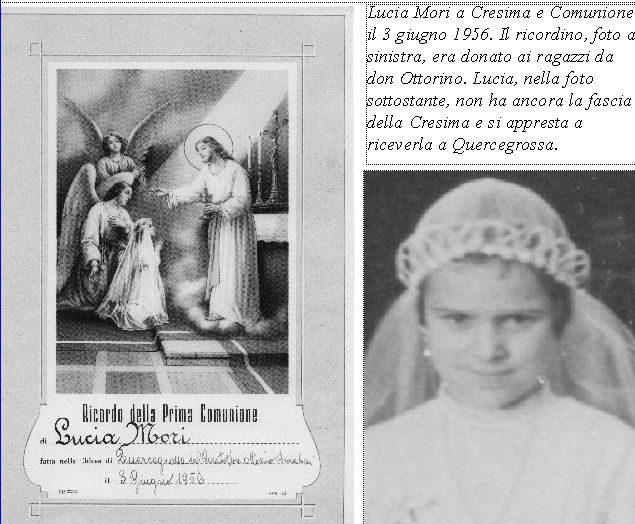

Ho accertato, attraverso le date sui santini e le ricerche d’archivio, che la differenza d’età tra Cresima e Comunione andò progressivamente diminuendo negli anni Cinquanta, stabilendosi in due, tre anni, per arrivare al quel 3 giugno 1956, quando Lucia Mori passò, prima fra tutte, a Cresima e Comunione in Quercegrossa nello stesso giorno della già ricordata visita del vescovo Toccabelli; parroco don Ottorino Bucalossi. Ricevettero la Santa Cresima: Bernardoni Giuliana di Nello, comare. Casamonti Anna; Caldi Vanna di Armando, c. Bernardeschi; Cappelletti Lara di Silvio, c. Travagli Albertina; Cappelletti Nara di Silvio, c. Manganelli Eda; Mori Lucia di Umberto, c. Mori Bianca; Mori Marcella di Gino, c. Nocciarelli Giorgina; Francioni Fabio di Egisto, c. Rossi Piero; Stazzoni Enzo di Dino, c. Stazzoni Annunziato; Vettori Luciano di Raffaello, c. Callaioli Amato.

Carletti Paolo, Lucia Mori e certamente altri passarono anche a Comunione.

Nei quattro anni successivi si assiste a una varia diversità di comportamenti, e generalmente tra il 1958 e 1961, si impone il sistema di intervallare soltanto una settimana tra i due sacramenti, facendo le cresime a Siena e la settimana successiva o precedente le comunioni nella propria parrocchia. Questo comportamento sussiste ancora per poco, e dal 1960 l’arcivescovo di Siena mons. Castellano si porterà periodicamente a Quercegrossa a celebrare la Cresima, e i cresimandi riceveranno anche la Prima comunione. Protagonisti del primo abbinamento sacramentale del 18 settembre 1960 furono i giovani elencati nel retro del santino collettivo fatto stampare da don Ottorino (immagine precedente). Questa nuova usanza persisterà per un decennio circa, poi si seguirà l’indirizzo già descritto. I nuovi tempi postconciliari causeranno la fine della fascia alla testa, della fascia al braccio dei comunicandi. Le nuove mode tenderanno a uniformare vestitini uguali per tutti (tuniche e sai) per la Comunione, quando si separeranno nuovamente le due cerimonie.

Nelle foto seguenti quattro modelli della grande varietà di santini. Alcune famiglie ricorrevano a stampati anonimi che riempivano dei loro dati.

|