|

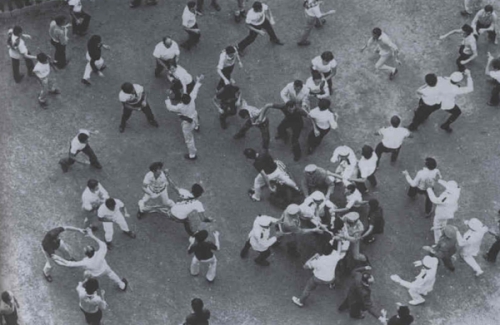

"Alla Contrada Alleata e Fedele, l'Istrice unito e compatto nella fede comune, invia il proprio saluto affettuoso e l'augurio per la vittoria gridando con voi evviva la Lupa !". Con questo messaggio, il 14 ottobre 1928, il popolo dell'Istrice salutava l'alleata Lupa riunita per il tradizionale banchetto annuale, a testimonianza dell'esistenza di un ferreo rapporto di amicizia e di stima reciproca. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto a pochi mesi di distanza per un'aspra contesa di un lembo di territorio sul confine fra le due consorelle. Nemmeno nel Palio i rapporti fra le due contrade erano mai stati tesi, solo poche volte Istrice e Lupa si trovarono a "confronto diretto", eccezioni che confermano la regola si trovano negli episodi del 1811 e del 1869. Nel luglio 1811, il fantino dell'Istrice, Giuseppe Chiarini detto "Gobbo", trattenne al canape la Lupa che poteva contare su un ottimo cavallo e su Matteo Brandani detto "Brandino", capostipite della famiglia più prolifica di fantini del Palio. Nell'agosto 1869 fu invece la Lupa ad ostacolare in maniera decisiva l'Istrice, il fantino Francesco Galassi detto "Cecco" nerbò sonoramente il favorito Pietro Paolo Rocchi detto "Paolaccino". Episodi del tutto sporadici da leggere anche in un ambito storico diverso dall'attuale, in cui il Palio era davvero vissuto come una giostra dove tutti si nerbavano o cercavano di scavallare qualunque contendente. Quindi fino al 1929 non vi era nessun motivo che facesse pensare all'inizio della rivalità fra Istrice e Lupa, tutto ebbe inizio in occasione del Palio di luglio. La Lupa per la terza volta montò il fantino Aldo Mantovani detto "Bubbolo", senese ed istriciaiolo, ad ulteriore conferma dei rapporti assolutamente ottimali con la consorella confinante. Nei giorni di Palio sul lato sinistro di Via Garibaldi, in prossimità del palazzo Ricci Campana, i lupaioli apposero le loro bandiere. Un fatto del genere non era mai accaduto, per gli istriciaioli le bandiere della Lupa dovevano essere ritirate nella Stufa Secca e la cosa fu fatta presente alla dirigenza di Vallerozzi. Ma nonostante le rimostranze istriciaiole anche per il Palio di agosto le bandiere della Lupa trovarono posto nel medesimo punto di confine, lo stesso accadde nel luglio 1930. In quella occasione arrivò la risposta dell'Istrice che piazzò le sue bandiere in prossimità di quelle lupaiole. La questione iniziò ad assumere connotati piuttosto preoccupanti, ormai la polemica aveva preso il sopravvento ed i rapporti fra le due contrade cominciarono a raffreddarsi notevolmente. Il 9 agosto del 1930 partì la prima lettera della Lupa all'Istrice nella quale, seppur in forma molto rispettosa e cordiale, si chiedeva fermamente la ricerca di una soluzione all'annosa controversia. Il fitto scambio epistolare continuò e dopo vari colloqui fra i Priori, Guido Chigi Saracini dell'Istrice e Carlo Manenti della Lupa, si decise di comune accordo di affidare ad una commissione di esperti il compito di dirimere la questione, anche se all'inizio la dirigenza istriciaiola era contraria al coinvolgimento della autorità comunale nella controversia, forse perché all'epoca il Podestà era il lupaiolo Bargagli Petrucci. La scelta cadde su Giovanni Cecchini, Fabio Jacometti e Alessandro Lisini, tutti illustri studiosi che nel gennaio del 1930 si erano occupati della controversia, sorta fin dal 1926, fra Istrice e Drago per il nascente quartiere extramoenia di San Prospero. Dopo accurate ricerche, portate avanti attraverso un'accuratissima disamina del Bando di Violante di Baviera e di alcune piante topografiche della Siena settecentesca, la commissione in data 8 novembre 1931 terminò il suo lavoro traendo queste conclusioni : nella zona di Via Garibaldi" L'esame dei documenti topografici della prima metà del secolo XVIII, unito a quello delle disposizioni contenute nell'Editto di Violante di Baviera, mostrano come la soluzione del conflitto di confini, sorto fra la Lupa e l'Istrice, possa essere risolto con relativa facilità e sicurezza. Infatti le disposizioni dell'Editto sono di per sé sufficienti a dimostrare con esattezza assoluta quale fosse il tracciato preciso di tali confini, mentre questi sono tuttora facilmente determinabili anche nella zona di Piazza Cairoli (attuale Piazza del Sale, nda), nonostante le trasformazioni edilizie della metà del secolo scorso. Elemento e base principale della presente relazione sono due piante di Siena : una del 1749, è stata compilata dall'Ing. Warrentz, Direttore dell'Ufficio Fortificazioni di Toscana, si trova nel volume 695 dell'Archivio di Gabinetto in Firenze; l'altra, assai vicina per data alla prima, si conserva nell'Archivio di Stato di Siena. Osservandole, si vede, nel confronto con le piante moderne, come la topografia dei luoghi controversi non abbia subito, per i punti essenziali, modificazioni tale da rendere difficile o equivoco il riconoscimento del decorso dei confini. Per quanto riguarda il lato destro (andando verso la stazione) di Via Garibaldi, si vede come la Via della Stufa Secca abbia conservato il percorso antico, sebbene il suo sbocco in Via Garibladi sia oggi chiuso da un muretto e si sia avanzato per breve tratto su quello che era il piano stradale della Piaggia di Santa Petronilla (attuale Piazza del Sale, in precedenza Piazza Cairoli, nda). Il convento e la chiesa di Santa Petronilla sono stati demoliti e sulla loro area si è formata l'attuale Piazza Cairoli; sul lato della chiesa che si estendeva lungo la Via di S. Bastiano passa oggi in parte la Via Garibladi. L'albergo dei Tre Mori (attuale Piccolo Hotel del Palio, nda) sorge su quello che era un lato ed angolo del fabbricato del convento, in modo, che in questo tratto il fabbricato che limitava la Via della Stufa Secca non ha subito modificazioni. Così è evidente che il fabbricato dell'albergo è compreso nella giurisdizione della Lupa, come lo era già il convento. La casa Ricci-Campana invece, la cui facciata occupa parte del largo con cui terminava la Piaggia di Santa Petronilla, è nel territorio dell'Istrice, in quanto l'Editto, parlando dei confini della Lupa dice espressamente : "comprenda la Via della Stufa Secca e mezza la piazza dalla parte del convento di Santa Petronilla", piegando cioè il confine dalla parte opposta a quella dell'attuale casa Ricci-Campana. Per il lato sinistro della Via Garibaldi bisogna notare come il primo tratto della strada, da Piazza Cairoli a Via Camollia, è stato allargato abbattendo parte delle case del lato sinistro, mentre il Largo degli Umiliati, (che è poi per metà della vecchia Piazza di Santa Petronilla) è rimasto quasi immutato. Su questo largo, in corrispondenza all'ingresso del giardino Rubini, si apriva la vecchia Via di Campansi, che costeggiando i fabbricati della chiesa e convento omonimi, andava a sboccare per mezzo di un arco nel punto in cui oggi comincia la Via Montebello, allora non esistente. Nella sistemazione poi di Via Garibaldi, il tratto di strada che fronteggia la chiesa di San Sebastiano fu allargato a spesa degli orti oggi Rubini, come appare evidente osservando il rapporto di distanza che esisteva ed esiste ancora fra la chiesa di San Sebastiano ed il fronte stradale. Siccome l'Editto dice che la Lupa, dopo Via della Stufa Secca, deve occupare "mezza Piazza di Santa Petronilla dalla parte del convento", per poi proseguire per via S. Bastiano, si vede subito come il confine debba cadere sul vertice della casa costruita tra la Via Garibaldi ed il Largo degli Umiliati. L'osservazione contenuta nel memoriale della Lupa, che cioè l'Editto lascerebbe res nullius le case del largo, è inammissibile, perché i confini sono sempre enumerati nell'Editto in modo continuativo, quando si dice che l'Istrice occupa "le case della piaggia che va a Santa Petronilla, la strada tutta di Campansi…"si intende in modo indubbio che le case del largo, le quali fanno da tratto di unione fra quelle della piaggia e quelle di Campansi, appartengano anch'esse all'Istrice; tanto più che essendo l'altra metà della piazza stata assegnata espressamente alla Lupa, sarebbe stata un'inutile ripetizione il dire che l'Istrice doveva avere l'altra metà. Né si può ammettere, quando non sia per uno spirito di polemica che abbia perduto ogni serenità, che in un Editto, nel quale si voleva evitare il sorgere di liti di confine, venisse escluso da qualunque contrada un gruppo di case abitate, dando così perpetua esca a perpetui conflitti tra le contrade confinanti. Per noi quindi parrebbe giusta e storicamente esatta una delimitazione di confini che, dando alla Lupa tutto il fabbricato dei Tre Mori, fosse segnata da una diagonale che partendo dal murello che chiude la Stufa Secca andasse a terminare al vertice della casa che sta all'angolo fra la Via Garibaldi ed il Largo degli Umiliati. La conclusione precisa e perentoria della commissione invece di placare gli animi aumentò la tensione fra le due contrade, la Lupa non accettò queste tesi e nel 1932, in maniera traumatica, si arrivò alla rottura dell'alleanza ed al conseguente inizio dell'inimicizia. L'episodio culminante avvenne in occasione della Festa Titolare della Lupa del 1932 quando non fu richiesta la presenza della dirigenza e delle bandiere dell'alleata Istrice. La risposta dell'Istrice fu ovviamente analoga ed in occasione della Festa dedicata a San Bartolomeo la Lupa non venne in alcun modo rappresentata, esattamente come era accaduto per i festeggiamenti lupaioli in onore di San Rocco. Questi atti diedero tutti i crismi di ufficialità alla nascente inimicizia che del resto aveva già avuto una sua consacrazione sul tufo di Piazza del Campo. Già nell'agosto del 1930 e nel luglio del 1931 le sconfitte della Lupa, vicina alla vittoria prima con Canapino su Lina e poi con Garibaldi su Tordina, furono salutate dalle beffe istriciaiole. Nell'agosto del 1933 Istrice e Lupa si trovarono affiancate al canape, al settimo ed all'ottavo posto, fra il Meloncino e Tripolino, già divisi da alcuni rancori personali, volarono colpi proibiti. Nonostante ciò i due partirono fra i primi e restarono affiancati fino alla caduta del Meloncino al primo San Martino. Ormai per una questione nata da pochi centimetri contesi Istrice e Lupa potevano dirsi rivali ed i due Palii del 1935 divisero ancor di più queste due contrade. A luglio la vittoria andò alla Lupa con Tripolino su Ruello, Pietrino nell'Istrice non andò oltre un amaro secondo posto, frenato da un intenso scambio di nerbate con Bovino nel Nicchio. La risposta istriciaiola arrivò ad agosto, il grigio Ruello, in un'alternanza beffarda, toccò a Camollia che si affidò ancora una volta a Pietrino, mentre la Lupa montò l'idolo Tripoli sulla Masina. Dopo una mossa incerta l'Istrice prese il comando a San Martino, Pietrino vinse nettamente agevolato dalle nerbate che fermarono la rimonta della Giraffa mentre la Lupa non andò oltre il terzo posto. Per l'Istrice non fu solo il ritorno alla vittoria dopo ventuno anni, all'epoca periodo di astinenza più lungo per Camollia, ma quel successo rappresentò il pronto riscatto nei confronti della Lupa vittoriosa solo un mese prima. Alla carriera di agosto seguirono momenti di grande tensione. Subito dopo il Palio una bandiera della Lupa, esposta sulla casa del Capitano Giovanni Muratori, fu trafugata da un istriciaiolo e portata in Camollia in segno di dileggio e disprezzo. Qualche giorno più tardi, il 24 agosto, scoppiarono dei disordini in Via Cavour, attuale via Montanini, nei pressi della vecchia stazione. Per fissare nel tempo quelle due imprese entrambe le contrade editarono il Numero Unico, tradizione lanciata nel 1932 dal Nicchio. Per la prima volta la pubblicistica contradaiola assunse una particolare rilevanza, i Numeri Unici di Lupa ed Istrice possono considerarsi il vero e proprio manifesto di questa rivalità, documentata e vissuta grazie ai due smilzi fascicoli del 1935. In "Et urbis et senae signum et decus" della Lupa fra gli stornelli e le vignette, tipiche dell'editoria contradaiola di quegli anni, si fanno spazio i primi pungenti e non troppo velati attacchi verso l'Istrice, in particolare il trafiletto "Guerra di confine" è un breve ma ferma "reprimenda" alla rivale. La risposta dell'Istrice arrivò puntuale in "Memento", accanto alle splendide foto di Pietrino e Ruello non mancano attacchi diretti verso la Lupa a volte ironici, come gli articoletti redatti da "Il pungiglione", a volte decisi e seri come l'accuratissima disamina sulla vertenza confinaria sviscerata nelle tre pagine occupate dall'articolo "Didascalia necessaria". Protagonisti assoluti di quei primi anni di rivalità, oltre al grigio Ruello, furono i fantini Tripolino e Pietrino, amici nella vita ma rivali nel Campo, dalla carriera e dalla vita dagli esiti contrapposti. Tripoli Torrini di Castiglion del Lago, schivo, freddo, lucidissimo fra i canapi come nelle curve, nella sua breve ma intensa carriera da fantino vinse sei volte cadendo solo in occasione del suo ultimo Palio, oggi novantenne rappresenta una memoria storica paliesca vivente. Il romano Pietro De Angelis, un po' spaccone e perennemente squattrinato, pronto a tutto pur di far soldi per mantenere la sua numerosa famiglia, sfortunato nel Palio come nella vita, con la morte beffarda che lo colse mentre lavorava come comparsa nel film "La Ragazza del Palio". Come detto i due diedero un volto ben marcato ai primi anni dell'inimicizia ingaggiando lotte serrate ed entusiasmanti, infatti si trovarono a diretto confronto oltre che nel 1935 anche nel luglio 1937 quando la vittoria arrise di nuovo alla Lupa con Tripolino su Folco. In quegli la Contrada di Vallerozzi faceva parte di un'alleanza detta la "Piccola Quadruplice" costituita con Aquila, Drago e Montone. Fulcro di questo patto a quattro fu proprio Tripolino, due volte vittorioso sia per la Lupa e che per il Drago. Nel luglio del 1939 ritroviamo di nuovo protagonisti Tripoli e Pietrino, ma in vesti del tutto inedite rispetto a quello che era stato il loro ruolo nell'ambito di questa inimicizia. L'Istrice con un colpo a sorpresa riuscì a scambiare il fantino con la Torre assicurandosi la monta di Tripolino che aveva corso le prime due prove in Salicotto. Il fantino umbro andò in Camollia per montare il velocissimo Giacchino a prezzo di forti contrasti con la Lupa in particolare con Giorgio Celli, figura storica di Vallerozzi, al quale il fantino era legatissimo. Tripolino era vicinissimo al successo ma fu beffato all'ultimo Casato dall'amico e rivale Pietrino il quale, nell'Aquila su Folco, nerbò Giacchino quanto basta per farlo allargare e per vincere il Palio smentendo tutti quelli che lo credevano venduto all'Istrice. Gli anni del dopoguerra segnarono l'ascesa della Lupa, tre volte vittoriosa dal 1945 al 1952, mentre l'Istrice si ritrovò di nuovo alle prese con una crisi culminata nella seconda astinenza consecutiva lunga ventuno anni. Protagonista del primo Palio dopo la guerra fu il fantino della Lupa, Lorenzo Provvedi detto "Renzino", il quale si trovò a correre ed a vincere quasi per caso l'unica carriera a cui prese parte. Renzino faceva lo stalliere a Pontignano e del Palio conosceva a malapena i colori delle contrade grazie all'interessamento di un giovane parroco, l'istriciaiolo Don Vittorio Bonci, poi storico correttore della Selva, che ricoprì l'ingrato compito di "educare" il fantino che poi avrebbe vinto, tra lo stupore generale, il Palio nella contrada rivale. Sempre Renzino protagonista nell'agosto del 1946 quando fu ancora chiamato dalla Lupa per montare il vecchio e glorioso Folco. Al termine della quarta prova il fantino venne avvicinato da alcuni istriciaioli che lo minacciarono pesantemente facendolo desistere dal correre ancora in Piazza del Campo. Questo fu l'episodio più eclatante della rivalità di quegli anni in cui la Lupa riuscì a prendere un certo predominio vincendo anche nell'agosto del 1948 e nel luglio del 1952 ed inoltre bloccando l'Istrice nello straordinario del maggio 1950, allorché la Contrada di Camollia col cavallo più forte, la Popa montata dall'Arzilli, fu fermata dalla strategia lupaiola che coinvolse anche altre contrade, su tutte l'Onda. Proprio in quegli anni, con la crescita demografica e l'espansione urbanistica verso il Nord della città, iniziò a prendere corpo l'attuale sproporzione numerica fra l'Istrice e la Lupa, fattore a dir poco condizionante e determinante nell'evoluzione storica di questa inimicizia. L'Istrice, già compresa in un territorio molto vasto, iniziò ad inglobare nuovi contradaioli spesso a prezzo di gravi problemi di organizzazione interna. Il tradizionale scontro di piazza fra le due rivali diventò quasi improponibile per la Lupa, ma anche per le altre contrade che potevano trovarsi in posizioni opposte rispetto all'Istrice che negli anni settanta si trovò in dissidio con la Torre per i fatti turbolenti dell'agosto 1970. A questo fattore si aggiunse anche un aspetto prettamente paliesco con l'Istrice che si trovò ad incassare non solo le vittorie lupaiole ma anche quelle delle contrade che non vincevano da tanti anni. Le vittorie della Selva, del Bruco e dell'Aquila portarono nel luglio 1956 la poco ambita cuffia in Camollia. Ma alla prima occasione disponibile in maniera autoritaria, nell'agosto del 1956 con Mezzetto su Gaudenzia, l'Istrice tornò alla vittoria aprendo un periodo d'oro che coincise con la crisi della Lupa. Artefici del riscatto istriciaiolo i Capitani Renato Buccianti, vittorioso nel 1956 e nel 1958 e Fabio Sergardi Biringucci che negli anni sessanta rinnovò il duello, già visto negli anni trenta, con il lupaiolo Giovanni Muratori. Questa volta la fortuna arrise al barone dell'Istrice vittorioso nel 1961, mentre per Muratori solo cocenti delusioni con Ciancone, miglior fantino dell'epoca su ottimi cavalli come Salomè de Mores e Gavottina. Furono anni davvero difficili per la Contrada di Vallerozzi che oltre a collezionare delusioni sul Campo ebbe molti contrasti anche con altre consorelle, fino ad arrivare a non avere più alleate. Già nel 1950 si era aperto un periodo molto teso con il Drago sancito con la rottura dell'alleanza; nel 1963 lo stesso accadde con il Bruco e per finire nel 1972 fu chiusa anche l'aggregazione con l'Oca. Verso la metà degli anni sessanta fino ai primi anni del decennio seguente la rivalità assunse il volto mesto e beffardo del siciliano Saro Pecoraro detto "Tristezza", cinque volte sia in Camollia che in Vallerozzi con una vittoria per entrambe le contrade, nel luglio 1961 per l'Istrice con l'invincibile Uberta e nel luglio 1973 per la Lupa con il mitico Panezio. Nel 1965 Tristezza diede vita ad un avvenimento raro e clamoroso, a luglio montò Falco per i quattro colori di Camollia, ad agosto si ritrovò sin dalla prima prova in Vallerozzi per montare Selvaggia. In quel Palio Tristezza restò al canape e si astenne dalla carriera, preludio al suo ritorno nell'Istrice avvenuto nel luglio del 1967. L'anno successivo, nel Palio di Provenzano, un altro episodio singolare caratterizzò la rivalità fra Istrice e Lupa. La Contrada di Vallerozzi era tra le favorite con il grigio Danubio della Crucca montato da Bozzolo che però cadde quasi subito dopo l'ostacolo di Pel di carota, fantino istriciaiolo, il quale non contento prese per le briglie il cavallo della rivale portandolo a spasso per la pista, gesto pagato con la squalifica di otto Palii. A cavallo fra gli anni sessanta ed i settanta si registrò una frequente alternanza di fantini nelle due rivali, da Rondone ad Aceto e Tristezza veri protagonisti delle gioie come delle disfatte di quel periodo. All'Istrice andò lo straordinario del settembre 1972 con Aceto su Mirabella vittoriosi nonostante un netto e deciso ostacolo della Lupa con Tristezza che strinse il rivale allo steccato subito dopo la mossa. Ma l'anno successivo, dopo tante delusioni e dieci anni da nonna, la Lupa ottenne finalmente la sua rivincita, ancora protagonisti nelle due contrade Tristezza ed Aceto, ma a ruoli invertiti rispetto al 1972. Con il giovane Panezio il vecchio Tristezza centrò una vittoria strepitosa rimontando sul Drago, mentre Aceto sulla modesta Lazzarella non fu mai protagonista. La vigilia di quella carriera fu turbata da alcuni incidenti, ci furono scontri sia la sera della Prova Generale che la mattina per la Provaccia, per precauzione Tristezza e Panezio furono esentati dal Corteo Storico.  L'Istrice pagò con il primo Palio di squalifica della sua storia scontato con il non imbussolamento per la carriera del luglio 1974. Forse questa sanzione contribuì a rasserenare gli animi, poi a rendere meno "aspra" la contesa fu la quasi assoluta mancanza di occasioni per vincere che Istrice e Lupa ebbero negli anni ottanta. Tranne rare eccezioni le due contrade si trovarono quasi sempre ad uscire deluse dalla Tratta con i ricordi vittoriosi fermi rispettivamente al 1973 ed al 1975, con la Lupa di nuovo a gioire grazie alla splendida galoppata solitaria della bizzosa Vipera nel luglio 1989. Questa sorta di "oblio" farà da preludio all'esplosione del fronte più caldo delle rivalità senesi, portato alla ribalta dai recenti fatti del 2000 e del 2002, anni in cui forse fra Istrice e Lupa è accaduto più che nei precedenti settant'anni di inimicizia. Sul finire degli anni novanta l'Istrice riuscì a riprendere un certo potere nelle strategie paliesche bloccando tutte le monte più prestigiose alla Lupa. In particolare nel luglio 1999, quando la Lupa ebbe in sorte il forte Musetto, l'Istrice riuscì ad allontanare il Pesse da Vallerozzi che fu costretta ad affidarsi all'ormai arrugginito Falchino che mancava dalla piazza da ben otto anni. A conferma di questa ritrovata potenza nel luglio 2000 l'Istrice andò ad interrompere il digiuno più lungo della sua storia, venticinque anni dal luglio 1975. La cavalcata vittoriosa di Trecciolino e del purosangue Gangelies diede la stura alla lunga scia di tensione che esplose per lo straordinario del settembre 2000 passando per le Feste Titolari delle due contrade. La tratta del 6 settembre ripropose alla memoria dei contradaioli i fatti del 1935, con Gangelies a ricoprire gli stessi panni del grigio Ruello. Il purosangue vittorioso a luglio per l'Istrice toccò alla Lupa in un quadro di soggetti in cui comunque Gangelies non risultava essere come il cavallo da battere. La tensione fra le due contrade andò comunque crescendo di ora in ora, fino ad un violento scontro avvenuto in Via Banchi di Sopra, la sera del 6 settembre prima della prova, in cui furono colpiti Priore, Capitano ed altri dirigenti di Camollia. Altri problemi si ebbero prima delle successive due prove serali in cui ulteriori possibili scontri vennero impediti solo per l'intervento delle dirigenze. La carriera non andò bene per la Lupa, costretta per la terza volta a montare il giovane Francesco Petrazzi detto "Scintilla", forse inadeguato nella sua comunque generosa interpretazione di quel Palio. Nei giorni successivi si aprì la lunga pagina della giustizia paliesca che si concluse con la squalifica della Lupa per una carriera, la prima nella storia della Contrada di Vallerozzi. All'Istrice furono comminate una deplorazione e due censure, verdetto contestato vivacemente dalla Lupa, ritenutasi danneggiata e beffata dalle decisioni della giustizia paliesca. Proprio su questa questione le polemiche fra le due rivali si fecero a dir poco aspre con uno strascico anche nel 2001, in occasione del Palio dell'Assunta che vedeva in Campo solo l'Istrice, favorita con l'accoppiata Il Pesse-Altoprato. Partito primo l'Istrice subì il sorpasso del Drago al primo San Martino restando secondo per il resto della carriera durante la quale un personaggio appostato su un colonnino, presunto istriciaiolo, tentò un paio di volte di colpire il fantino di Camporegio, Luca Minisini detto "Dè". La corsa vittoriosa del Drago non fu turbata da questo episodio, infatti la Contrada di Camporegio non presentò nessun esposto, cosa che invece fece la Lupa che, pur non coinvolta direttamente nell'accaduto, denunciò il fatto che costò una censura all'Istrice. In un quadro già così teso pieno di episodi e di polemiche si innestano i fatti del 2002, anno davvero cruciale e sofferto per i rapporti fra Istrice e Lupa. Nel Palio di luglio ancora l'Istrice alla ribalta con una vittoria strepitosa colta in rimonta con Dè su Ugo Sanchez e con la Lupa di rincorsa. Il meritato trionfo dell'Istrice si confonde con altri episodi di violenza, ancora fuoco in una polveriera destinata ad esplodere con clamore, anche spropositato, nel successivo Palio dell'Assunta. La Lupa corre, l'Istrice no e la Tratta porta in Vallerozzi il quotato Venus VIII. Alla definizione delle monte, a sorpresa, arriva nella Lupa il fantino più ambito Giuseppe Pes detto "Il Pesse" e subito nascono sospetti e veleni. Nell'Istrice si parla di una cifra data al Pes qualche giorno prima del Palio per non andare a montare nella Lupa, il popolo è risentito, forse anche per il secondo posto dell'anno precedente, mai andato giù agli istriciaioli. La sensazione che possa accadere qualcosa di grave è molto diffusa, in un Palio quanto mai turbolento ed al calare delle ombre si consuma "la resa dei conti". La Lupa è di nuovo di rincorsa, Il Pesse fu autore di una corsa del tutto incolore ed arrivò molto distanziato dalle prime. Vinse il Bruschelli con Berio ed esplose la gioia dei tartuchini ......... il resto è cronaca. |