Quercegrossa (Ricordi e memorie)

CAPITOLO VII - STORIA CIVICA

Indice Storia civica

Indice dei Capitoli

Governi e governanti

Sul piano dell’appartenenza politica, a Quercegrossa si ritrovarono sotto il duca di Toscana divenuto nel 1569 “Granduca”, e il potere dei Medici si mantenne nel “Granducato di Toscana” per quasi due secoli, fino al 1737, quando alla morte di Gian Gastone, ultimo discendente, i toscani si svegliano sotto i Lorena con il granduca Francesco Stefano II, marito di Maria Teresa d’Asburgo, la famosa imperatrice d’Austria che gli diede 16 figli.

Nella continuità dell’antica divisione amministrativa senese, Quercegrossa, nel Seicento, è un comunello della Podesteria di Castelnuovo Berardenga che comprende anche quelli minori di Quetole e Mucenni, di Petroio e della Ripa a Quercegrossa (La Ripa comprende il territorio dell’antica parrocchia di S. Stefano). Questi dati ci dicono che tutto il territorio a ovest della strada principale Siena - Castellina si trova sotto l’amministrazione di Castelnuovo comprendente le Gallozzole, la Casanuova, il Castellare e Macialla fino a S. Stefano da dove il confine risale la vecchia strada separando la Ripa, che rimane in Castelnuovo, da Basciano in Monteriggioni. Fanno invece parte della podesteria di Monteriggioni il comunello di Gardina con la Magione, i popoli di Lornano, Basciano e del Poggiolo.

La podesteria di Castelnuovo dipende per il criminale dal Capitano di Giustizia di Siena e per il civile e il misto amministra un “Podestà”; carica ricoperta da un cittadino senese che rimane in carica un anno e viene nominato attraverso l’estrazione a sorte tra la nobiltà senese, così come vengono estratti i due priori tra la popolazione di Castelnuovo e alcuni popoli vicini. Tutte le cariche sono a stipendio e ogni comunità e chiamata a pagare i salari della Podesteria che si avvale anche di un notaro, di un messo pubblico, eletto dai priori col salario di lire 7 al mese, e di un camarlengo anch’esso imborsato e tirato a sorte tra i popolani, come risulta dalla tabella compilata da Bartolomeo Gherardini nella sua visita alle comunità del senese: “Visita fatta nell’Anno 1676 alle Città, Terre, Castella, Comuni, e Comunelli dello Stato della Città di Siena dal Sig.re Bartolomeo Gherardini Auditore Generale in Siena per conto di Cosimo III de Medici Gran Duca di Toscana”. Egli ci ha lasciato un’accurata documentazione della situazione anagrafica e un dettagliato elenco dei poderi e dei beni in essi prodotti nei comunelli sottoposti alla podesteria di Castelnuovo compresi quelli di Quercegrossa, Petroio, Quetole - Mucenni e Ripa a Quercegrossa.

Per il detto salario della Podesteria contribuiscono le casse dei comunelli: Castelnuovo versa lire 200 annue; S. Gusmè 100 lire; Quercegrossa 29 lire e 17 soldi; S. Stefano 21 lire; Quetole e Mucenni lire 10.6.8 e Petroio 3 lire, ma quest’ultimo dato e incerto. Si aggiungono da pagare, oltre al salario detto, anche varie tasse comunitarie alle istituzioni senesi come risulta dall’elenco:

Quercegrossa paga un totale di lire 6.7.8 delle quali lire 6.3.10 ai Conservatori, e soldi 3.10 all’Opera di Siena; si aggiungono libbre 5500 da inviare annualmente alla Fortezza di Siena e “li stallaggi alli famegli che alloggiano all’osteria di detto luogo”.

Il comunello di Petroio paga tasse per un totale di lire 39.1.8 così distribuite: ai Conservatori lire 26 e soldi 10; alla Biccherna lire 8.17.4; all’Opera lire 3.14.4.

Da precisare che per quanto riguardava il ricorso al giudice le popolazioni comprese nelle dieci miglia dalla città potevano liberamente appellarsi a quello senese come previsto dalla legge.

Volendo ora dare uno sguardo alla popolazione residente a Quercegrossa e nei Comuni compresi nel distretto nei tempi anteriori a quel 1676, si deve ripartire dalla fine del Cinquecento, quando abbiamo i primi stati delle anime di provenienza parrocchiale. Sono registrazioni della parrocchia di Basciano e ci interessano per i poderi di Quercegrossa, Castellare, Macialla, Larginano Passeggeri ecc., e della parrocchia di Lornano per la Magione e le Gallozzole. Ma la totale mancanza di dati per Petroio, e l’incompletezza di quelli di Basciano, ci impediscono di fare un confronto sicuro tra il 1598 e il 1676, possiamo tuttavia dire che praticamente tra i dati di fine Cinquecento e quelli del Gherardini non esiste differenza, discordandosi soltanto di 2/3 unità in più per il 1676. Queste cifre ci confermano quella immobilità anagrafica conseguente alla crisi economica di quel secolo.

C’è da aggiungere che l’assenza di sviluppo dopo la guerra di Siena non fa registrare sul territorio dei nostri Comunelli variazioni nel numero di poderi e delle pigioni, e di conseguenza le minime variazioni demografiche sono legate soltanto alla composizione numerica delle famiglie. Inoltre, i dati del Gherardini trovano piena corrispondenza con lo stato d’anime parrocchiale del 1672, cioè di quattro anni prima. I dati del Gherardini sono i seguenti:

il comunello di Quercegrossa comprende 14 fuochi con anime 100, di cui 59 maschi e 41 femmine. Specifica anche che 41 anime sono da comunione e 39 che non si comunicano. Quest’ultimo dato sta a significare che le 41 anime da comunione sono gli abitanti che si comunicano avendo fatto la prima comunione e sono in età superiore ai 13/14 anni, mentre quelli che non si comunicano sono i bambini che ancora devono ricevere il sacramento per la prima volta. Questa precisazione è obbligo farla perchè è stato scritto in alcuni testi che i non comunicandi sono persone che non frequentano i sacramenti, perlomeno quello pasquale quando il sacerdote prendeva nota, e ciò non corrisponde a verità.

Il comunello di Petroio comprende 72 anime, con 39 maschi e 33 femmine delle quali 56 da comunione e 16 che non si comunicano;

nel comunello di Quetole e Mucenni vivono anime 35, divise in 14 maschi e 21 femmine, e sono da comunione 19 da non comunione 16;

il comunello della Ripa a Quercegrossa comprende 153 anime, delle quali 94 maschi e 59 femmine, delle quali 102 si comunicano e 51 no.

Sorprende, ma non troppo, la prevalenza nella popolazione degli uomini sulle donne e ciò deriva dall’alta mortalità femminile dovuta ai numerosi parti e alle difficili condizioni di vita che colpivano gli elementi più fragili.

Nonostante i dati non si discostino da quelli del 1598, siamo comunque di fronte ad una ripresa generale perchè mettendo a confronto una statistica del 1640, che ci dà una popolazione di 253 abitanti nei comunelli di Quercegrossa, Petroio e Ripa a Quercegrossa, con quella del 1676, quando gli stessi comunelli assommano a 325 abitanti, si rileva un sostenuto aumento di popolazione pari al 52 % a conferma che il peggio fatto di peste e feroci carestie è passato. Anche la numerosa infanzia è indice di ritrovata fiducia: dallo stato d’anime della parrocchia di Quercegrossa del 1672 si ricava che il 43% degli abitanti hanno un’età inferiore ai 13 anni (quelli che non si comunicano) e il più anziano è Domenico Riccucci di Sornano con 59 anni.

Ripartiamo ora dal 1737, quando cambia la famiglia dominante, e i Lorena si sostituiscono ai Medici nel governo della Toscana grazie alle manovre delle grandi potenze europee che in quel secolo non pensano ad altro che a successioni nei vari troni e relative guerre.

Pietro Leopoldo II

Il cambio, visti i risultati, si dimostrò vantaggiosissimo perchè si sostituì un regime ormai incapace di riformare e innovare il Granducato, come i tempi richiedevano, con sensibili governanti alcuni dei quali brillarono per lungimiranza politica, autorevolezza e soprattutto attuarono una serie di riforme incamminando il paese verso la modernizzazione, superando di fatto gli antichi privilegi di casta, i vecchi ordinamenti feudali rimasti immutati da secoli, e riformando i codici. Il maggiore artefice di quanto detto fu Pietro Leopoldo II, Granduca di Toscana dal 1765, uno dei 16 figli di Maria Teresa, che salì al potere alla morte del padre Francesco Stefano II. Egli si distinse per le sue idee come uno dei più illuminati e progressisti sovrani di quel secolo, e nei 25 anni di regno la sua azione di governo, condotta con continuità, mise mano ad innumerevoli riforme non tralasciando nessun settore dello stato e della società creando le condizioni per uno sviluppo sociale ed economico. Sarebbe interessante ripercorrere le tappe dell’operato di questo moderno precursore dei diritti civili, delle sue aperture liberiste sul piano economico, delle riforme al sistema amministrativo delle comunità, delle riforme al sistema fiscale, della riforma delle Compagnie religiose e in genere del suo intervento nella vita della Chiesa toscana, delle strade costruite ecc., ma non rientra nei nostri intenti e quindi basta prendere atto che queste forti innovazioni ebbero di riflesso tante novità pratiche che interessarono il popolo nel suo vivere quotidiano. Molti ebbero la consapevolezza che si stava imponendo un nuovo, profondo, concetto di Stato ispirato alla giustizia e alla funzionalità. Il vecchio sistema del privilegio, nonostante le resistenze, stava per morire, e lo avrebbe fatto presto sotto i colpi del popolo parigino nel 1789, penultimo anno di governo di Pietro Leopoldo II in Toscana, quando diede il via alla grande rivoluzione che avrebbe cambiato tutto.

La grande volontà innovativa di Pietro Leopoldo II ebbe degli effetti pratici sulle comunità che si videro riorganizzate nel territorio e in generale godettero di maggior attenzione. La riforma del 1766 divise l’antico stato senese in due province: la Provincia Superiore con a capo Siena divisa in 7 vicariati e 12 podesterie, e la Provincia Inferiore con capoluogo Grosseto. Poi, negli anni successivi, viene varata la riforma delle comunità locali e nel 1777 si ha la nascita dei moderni Comuni di Monteriggioni e Castelnuovo Berardenga i cui confini nella zona di Quercegrossa rimasero invariati, come descritto in precedenza. La nuova comunità di Monteriggioni fu inclusa nella Cancelleria delle Masse del Terzo della Città.

Ferdinando III

Alla morte dell’imperatore d’Austria, Giuseppe, nel 1790, Pietro Leopoldo II, suo fratello, gli succede e deve quindi lasciare il governo del Granducato che eredita il figlio secondogenito Fernando, essendo il maggiore destinato alla successione del trono d’Austria. Ferdinando III mantenne le riforme del padre, temperandone soltanto certi eccessi, con un occhio di riguardo all’aristocrazia. Sul piano internazionale si barcamenò abilmente nei difficili anni che seguirono la rivoluzione francese e l’avvento di Napoleone, tuttavia quando la situazione precipitò fu costretto all’esilio di Vienna e la Toscana cadde per alcuni mesi in mano ai francesi che occuparono anche Siena dal marzo al giugno 1799, e l’albero della libertà fu innalzato in Piazza del Campo. Questa prima occupazione francese ebbe la durata di un attimo, ma fece in tempo a requisire argenti dalle chiese e tanta altra roba e soldi. Poi, nel luglio, la ribellione degli aretini, appoggiati dalle truppe austriache e sostenuti dai contadini, cacciarono i francesi al grido di “Viva Maria”, compiendo eccidi dove furono ammazzati 13 ebrei del ghetto senese (vennero coinvolti molti popolani senesi, alcuni condannati), e abbatterono l’albero della libertà.

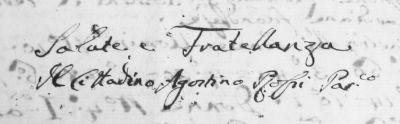

Alcune figure minori del clero senese aderirono subitamente alle nuove idee e lasciarono la loro fede sui documenti che intestavano con la scritta Libertà - Eguaglianza, e concludevano firmandosi, come nella foto a fianco, con la scritta del parroco di Strove.

Il filofrancese parroco di Strove, subito simpatizzante con gli invasori, si firma “Il Cittadino Agostino Rossi Par.co”.

A questi fatti seguì il ritorno del granduca Ferdinando III, ma per breve tempo perchè Napoleone nell’anno successivo tornava con le sue truppe in Toscana e il Granduca era costretto ad abdicare nel 1801, quando, in seguito ad un trattato, venne creato il Regno d’Etruria affidato alla dinastia Borbone-Parma, e a lui venne dato un ducato in Austria.

Il Regno d’Etruria (1801-1807)

Dal 21 marzo 1801 non esiste più il vecchio “Granducato di Toscana”, ma bensì il Regno d’Etruria, un’idea di Napoleone che ne affida il governo alla casa Borbone-Parma, per compensarla della perdita di Parma, e Ludovico I ne è il primo re. Un re malaticcio, impietosamente definito “un buono a nulla”, che non fa in tempo a governare perchè muore a soli trent’anni nel 1803. Gli succede il figlio minore Carlo Lodovico, di quattro anni, sotto la reggenza della mamma Maria Luisa di Spagna. Essi tennero il regno fino al 23 ottobre 1807, quando Napoleone li cacciò, soppresse il regno, e annesse la Toscana all’Impero francese col trattato di Fontainebleau.

Gli anni dei Borbone-Parma non portarono niente di nuovo per la vita dei toscani se non l’avversata restaurazione di certi privilegi e credo che nessuno li abbia rimpianti quando se ne andarono.

Francesi!

Dopodichè avvenne quello che molti non hanno mai saputo: a Quercegrossa e nell’intera Toscana divennero cittadini francesi, membri a tutti gli effetti della patria francese e delle sue leggi. Inizialmente una giunta provvisoria per la Toscana lavorò per adeguare lo Stato al sistema francese nelle sue componenti amministrative, giudiziarie e legislative, dopodichè il 3 marzo 1809 la regione fu affidata a Elisa Bonaparte in Baiocchi, sorella di Napoleone e già principessa di Lucca e Piombino, che divenne granduchessa di Toscana.

Fu un cambio radicale e tutti bene o male vi si adeguarono, come si adeguarono alla francesizzazione generale in tutti i settori della vita pubblica e alle molte novità che i francesi introdussero portando una ventata di progresso nel paese: nuovi codici e idee che diedero continuità a quelle di Pietro Leopoldo II.

Il territorio toscano, come consuetudine francese per le terre annesse, fu diviso in dipartimenti: del Mediterraneo, dell’Ombrone e dell’Arno. A Quercia si ritrovarono in quello dell’Ombrone con Siena capoluogo, e vi rimasero per un decennio. Cittadini entusiasti aderirono opportunamente subito al nuovo regime e manifestarono apertamente le loro simpatie come gli Andreucci, padroni a Quercegrossa, con Giovanni Francesco che ebbe un importante impiego nell’amministrazione completamente riformata. Fra le misure pratiche intraprese vi fu la riforma delle amministrazioni locali, tentando di rivalutarne i compiti e le competenze, e alle quali si attribuì la funzione anagrafica della popolazione togliendola dalla secolare dipendenza dai parroci. Ogni cittadino ebbe l’obbligo di presentarsi al “Maire” (mer) per ogni dichiarazione di nascita o morte, e per il matrimonio divenne obbligatorio quello civile. Il detto maire sostituì il gonfaloniere a capo della comunità locale, coadiuvato nella sua opera da cinque membri e dai componenti il consiglio municipale.

La comunità di Monteriggioni venne annessa a quella di Siena nell’ambito della revisione dei confini comunali, così come venne decretato il distacco di una parte del Chianti e della Val d’Elsa dai dipartimenti dell’Arno e dell’Ombrone comprendenti le comunità di Gaiole, Castellina, Radda, Colle e Poggibonsi annesse alla provincia senese nel 1811.

In due diverse fasi, 1808 e 1810, vennero soppressi dalle autorità francesi molti conventi e monasteri e i loro beni incamerati dallo Stato e venduti poi a privati. Rientrarono in questa soppressione le suore proprietarie dell’Arginano, Gaggiola ecc., poderi che passarono alla famiglia Bruschi. Il sistema fiscale venne radicalmente modificato, colpendo in modo pesante la rendita fondiaria (Andreucci: 159 franchi; Bruschi, nuovo padrone dell’Arginano: 293,74 franchi; cura di Quercegrossa: 15,59 franchi) e in minor misura quella da lavoro (4,12 franchi). Per rastrellare denaro i francesi si inventarono una tassa detta “Contribuzione delle porte e delle finestre” per la quale l’Andreucci con 4 porte pagava 2,69 franchi, la cura di Quercegrossa con 4 porte pagava 1,80 franchi, mentre Luigi Ticci dell’osteria pagava per 10 porte 4,48 franchi.

Restaurazione

La caduta di Napoleone mise fine al suo impero e ognuno ritornò al suo posto cosicchè si rivide anche Ferdinando III che fece ritorno nel settembre 1814. Egli si preoccupò subito, attraverso il suo rappresentante principe Giuseppe Rospigliosi, commissario plenipotenziario fin dal 1 maggio, di abolire alcune leggi emanate dal passato governo, come quelle del codice penale e quello civile sulla famiglia che aveva introdotto il divorzio, con qualche eccezione perchè non era più possibile ignorare certe istanze di modernità e funzionalità che una società in progresso richiedeva. Comunque le amministrazioni comunali tornarono ad essere quegli uffici di poco conto quali erano prima della riforma francese e nuovamente regolamentate nel 1816: il gonfaloniere nominato direttamente dal Granduca assunse un maggior controllo sull’attività amministrativa e finanziaria della comunità i cui organi dei priori e del consiglio rimasero quelli stabiliti dalla riforma leopoldina; si confermò il provveditore di strade, il camarlingo ecc. Monteriggioni riottenne la sua autonomia amministrativa.

Si modificò radicalmente il sistema fiscale con l’introduzione della tassa prediale, del dazio comunitativo e della tassa di famiglia. Per lo stato civile le competenze anagrafiche ritornarono ai parroci, con in più l’obbligo di presentare ai cancellieri comunitativi gli elenchi dei nati, dei morti, dei matrimoni e degli stati delle anime, i cui duplicati sarebbero stati trasmessi alla istituenda Segreteria del Regio Diritto. Questo ufficio aveva l’obbligo di conservarli e inviare ai parroci i nuovi modelli stampati per le registrazioni anagrafiche.

Ferdinando III riprese a governare ed ebbe il merito di non essersi vendicato di coloro che avevano accolto a braccia aperte e strettamente collaborato con i francesi. Rimase sul trono granducale fino al 18 giugno 1824 quando morì improvvisamente. Gli successe il figlio Leopoldo II, che sarà anche l’ultimo Granduca toscano effettivo perchè dal 1861 la Toscana entrerà a far parte del Regno d’Italia.

Leopoldo II

Il Granduca, cresciuto in Germania, fu persona popolare, buona e alla mano. Familiarmente detto “Canapone” per i suoi capelli giallastri, governò con spirito d’indipendenza dall’Austria, e sul piano operativo cercò in qualche modo di migliorare il paese. Inoltre, durante il suo governo, la Toscana si rivelò il più tollerante tra gli stati italiani in quegli anni dell’Ottocento pieno di società segrete e cospiratori di ogni ceto e colore.

A seguito dei fatti che portarono alla rivoluzione del 1848 in l’Europa, il Granduca, seppur pressato dagli avvenimenti, concesse libertà di stampa e il 17 febbraio 1848 lo Statuto, con alcune riforme che riguardavano la funzione legislativa, prevedendo un sistema bicamerale: un senato nominato dal Granduca e un Consiglio Generale di 86 deputati eletto su base collegiale, del censo e dei titoli. Inoltre il 26 marzo inviava truppe regolari a fianco del Piemonte contro l’Austria. Ma col mutare dei venti anche Leopoldo cambiò politica, e per non concedere la riforma costituzionale detta “Costituente”, ancor più democratica, fuggì a Gaeta nel gennaio 1849. Ma il governo provvisorio che ne seguì, appena si profilò l’ingresso di truppe austriache, richiamò il Granduca per evitare l’invasione, che tuttavia avvenne ugualmente e gli austriaci assunsero il controllo di tutta la Toscana. Il Granduca, da Castellammare dove si era trasferito, nominò il nuovo Governo il 27 maggio 1849 e il 28 luglio rientrava in Firenze. Gli anni seguenti furono segnati da un progressivo recupero del potere centrale inaridendo di fatto lo statuto e le altre concessioni fatte; ciò fece perdere a Leopoldo II la simpatia popolare e nel 1859, poco prima che scoppiasse la seconda guerra d’indipendenza, quando capì che stava per essere estromesso, al momento giusto se ne andò senza clamori “forzato dalla Rivoluzione e non volendo aderire a proposizioni indecorose”. Con l’esercito in fermento e le strade piene di dimostranti, il 27 aprile abbandonò tranquillamente Firenze, salutato da molti cappelli “che si levarono al passaggio della berlina granducale”. Partì in carrozza diretto a Bologna con la famiglia e poco seguito. Fu eletto un governo provvisorio, apripista di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia.

Sul piano strettamente socio-economico gli anni del governo di Leopoldo II coincisero con una totale immobilità delle condizioni per le popolazioni rurali. Si ebbe comunque un progresso tecnologico che portò, tra le altre, all’introduzione di grosse novità industriali come la costruzione della linea ferroviaria Empoli-Siena inaugurata il 18 aprile 1849 dal Granduca, con la provvisoria stazione posta nel bosco di Mazzafonda prima di Fontebecci a causa dei ritardi nei lavori nella galleria; da qui i passeggeri venivano trasportati a Siena in carrozza. La nuova invenzione che passò dalle Badesse e sul nuovo ponte a otto arcate venne malvista dai contadini e accusata di far ammalare le viti; non so sia vero, ma certamente quelle intense nuvole di fumo nero sviluppate dalle motrici non dovevano esser gradevoli per chi abitava o aveva terreni coltivati vicino alla ferrovia.

Tra le altre novità meccaniche si vedono all’opera le prime macchine tribbiatrici.

Di questi anni di governo granducale approfondisco tre interessanti avvenimenti che toccarono da vicino la popolazione di Quercegrossa, o almeno una parte di loro: la Tassa di famiglia (vedi Menu); le prime elezioni amministrative comunali (vedi Menu) e infine la modifica ai confini tra i due Comuni.

Modifica di confini a Quercegrossa

Risale all’anno 1846 la lieve modifica dei confini tra le Comunità di Castelnuovo e Monteriggioni che ci interessa particolarmente perchè fece coincidere in modo definitivo nei pressi di Quercegrossa i confini comunali con la strada provinciale come lo sono oggi. Ce ne dà notizia don Pratesi che nell’ottobre 1846 scrive a margine della registrazione di un defunto: “La comunità anzi chè Castelnuovo Berardenga è Monteriggioni perchè è stata per nuova disposizione Governativa unita alla Comune di Monteriggioni tutta quella parte di Quercegrossa che vien divisa dalla strada provinciale conducente da Siena alla Castellina del Chianti e volgente a Occidente”.

In pratica entrarono a far parte di Monteriggioni i poderi della Casanuova, Gallozzole, Poderino e la parte a ovest di Quercegrossa col Castello e Castellare. Al di là della notizia che ci dà don Pratesi, e non avendo trovato il decreto tra le leggi granducali, si riscontra e si ha conferma della modifica dalla Tassa di famiglia dell’anno 1847, quando i sopracitati poderi divennero tributari del Comune di Monteriggioni.

|

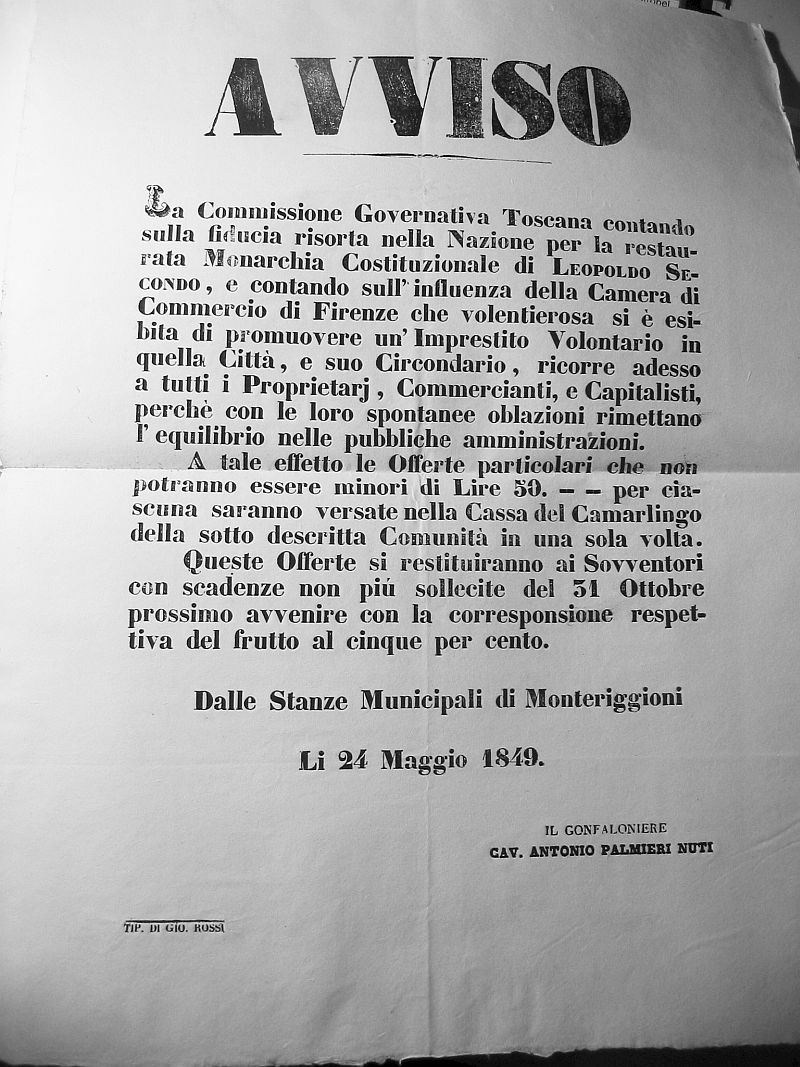

Dopo il ritorno del Granduca si ricorre a un prestito pubblico per rimpinguare le casse statali incentivandolo col 5% d’interesse.

Italiani

La fuga di Leopoldo II mise fine al secolare governo granducale; due anni dopo in quasi tutta la penisola italiana e a Quercegrossa gli abitanti poterono definirsi “italiani” a tutti gli effetti. Di quegli anni decisivi non restano memorie nel nostro paese, ma conosciamo l’impegno propagandistico del nostro parroco don Gaetano Pratesi. Probabilmente grazie a lui e ad altri patrioti le vicende risorgimentali ebbero una certa risonanza nelle popolazioni rurali, ravvivate dagli avvenimenti più forti come la fuga del Granduca, il plebiscito e il nuovo Stato italiano col re Vittorio Emanuele II.

Si arrivò a questo con una serie di mosse politiche condotte dal barone Ricasoli, il padrone di Brolio. Egli, come capo del governo toscano, nell’agosto 1859 chiamò al voto i toscani (35.000 votanti su 60.000, con molti capocci con il diritto di voto per essere la tassa di famiglia triplicata a 10 lire, rientrando così nel reddito necessario per votare), che il 16 agosto eleggevano i 172 deputati all’Assemblea toscana, la quale immediatamente deliberava all’unanimità l’annessione della Toscana al Piemonte, forzando la mano alla politica nazionale. Seguì l’ultimo atto plebiscitario popolare nel 1860 per l’annessione al Piemonte. Votarono il 72% degli elettori che ai seggi ricevettero due schede: una per l’unione l’altra per il regno separato, da mettere in due distinte e ben visibili urne recanti la scritta “SI” e “NO”.

L’impegno di don Gaetano per la causa risorgimentale sarà totale fino a firmare un appello agli elettori più in vista. Non a caso don Merlotti lo taccerà di liberale e nemico del Papa, ma lo spirito patriottico del nostro parroco era certamente genuino e forte la speranza riversata sul nuovo Stato unitario: “Non si potrà negare da alcuno, qualunque siasi l’opinione che abbia, qualunque il partito a cui appartenga, l’importanza suprema dell’atto che si compirà nei giorni 11, e 12 del corrente (Marzo). Dall’incerto si fa passaggio al certo, dal provisorio allo stabile, dai pericoli e dall’agitazione alla sicurezza e alla calma ... Ma è certo che omai non si torna, non si può tornare più indietro. E guaj, guaj a tutti se avvenisse il contrario. La Toscana sarebbe campo aperto di lotte e di stragi... Non è più questione di dinastie, non di forme nè di personali ambizioni. Si tratta della gran pace comune, e della causa dell’ordine. Ritornare al vecchio è volere il disordine; amicarsi con le idee nuove e co’ civili progressi, è assicurare la dolce riposata esistenza sociale. In conseguenza il nuovo Regno Italico, sotto gli auspicj e il nome di Vittorio Emanuele, è il solo indeclinabile mezzo della pubblica prosperità. Se il voto per Vittorio prevale, la questione finisce in feste, se ha la peggio, la questione finisce in sangue: ecco tutto.

Sapendo quanto l’opera dei Proprietarj e degli Agentj (fattori) valga a illuminare lo spirito pubblico e a distornare le mali arti dei faziosi, noi Deputati dall’Illmo Sig. Cav. Prefetto a far ciò che le deboli forze ci consentono per uno scopo così importante, alla specchiata prudenza e carità patria della S. V. dirigiamo quest’appello con tutta fiducia.

E ci preghiamo dichiararci con ogni ossequio - Di V. S. Illma Devmi Servitori

Dott. Carlo Sancasciani Parroco / Dott. Gaetano Pratesi Parroco /Dott. Luigi Billi Medico”

Nel poscritto venivano indicati i luoghi di votazione a Siena per il Terzo di Città, delle Masse e per il Terzo di S. Martino, e in forma di suggerimento: “Sarebbe bene che i Coloni si recassero alla votazione in corpo (tutti insieme) , coi Fattori o persone notabili e influenti del luogo”. E’ probabile che la zona di Quercegrossa - Castelnuovo abbia votato a Vagliagli e la parte di Monteriggioni alle Badesse.

Il 16 marzo 1860, in un tripudio di tricolori, furono resi pubblici i risultati: aventi diritto circa 540.000; votanti 386.445; favorevoli all’unione col Piemonte 366.571; per il regno separato 14.925; schede invalidate 4.949. I contadini del Ricasoli a Brolio, ai quali era stata consegnata solo la scheda dell’unione, sobillati dal parroco richiesero anche quella per il regno separato. A Radda gli unionisti prevalsero sui separatisti per un solo voto. La Toscana aveva allora 1.700.000 abitanti e naturalmente le donne non votavano.

Personaggio politico di rilievo in quegli anni fu Ferdinando Andreucci, padrone della villa e di numerosi poderi a Quercegrossa. Egli, dopo le esperienze nel governo toscano, si candidò per la nuova camera piemontese, allargata ai deputati emiliani e toscani, nella tornata elettorale del 25 marzo 1860 convocata da Bettino Ricasoli. Eletto subito nel collegio di Colle di Val d’Elsa e riconfermato successivamente fino alla XI legislatura del novembre 1870, rivestì la carica di vicepresidente dell’assemblea. Nel 1871, infine, venne nominato senatore.

Con il referendum popolare si sancì l’annessione al Piemonte, e il Regno d’Italia venne proclamato nel marzo 1861 dalla nuova camera comprendente deputati toscani ed emiliani. Da quel momento l’orizzonte si fece molto più vasto. I toscani si trovarono a ubbidire a nuove leggi economiche e sociali. Si riformarono i codici e vennero create strutture amministrative locali e nazionali per unificare il paese sotto una sola direttiva e togliere di mezzo i particolarismi regionali e le norme di tanti stati diversi. Ce ne volle del tempo e i primi cinquant’anni italiani servirono per cementare popoli diversi e far maturare una coscienza nazionale.

Il servizio militare cominciò a far conoscere il mondo ai giovani, il commercio superò i vecchi confini, ma tutto sommato dopo i primi “Viva l’Italia” si spense l’ardore patriottico e la vita continuò nell’immobilità totale in un diffuso grigiore di endemica crisi economica che andò aggravandosi fino a causare le aperte rivolte popolari di fine secolo. Il progresso tecnologico mondiale aveva avuto i suoi riflessi anche in Italia, che aveva risposto grazie a sporadiche iniziative private d’avanguardia. In questi grigi anni le condizioni generali nelle campagne rimasero miserrime tipiche di una società arretrata molto lontana dagli indici sociali europei. Inoltre il nuovo Stato si rivelò un rapace procacciatore di denaro attraverso una capillare tassazione di ogni attività e, soprattutto, colpendo le famiglie con la famigerata tassa sul macinato del 1868 e successivamente confermata nonostante le ribellioni che suscitò in tutta Italia a causa dell’aumento del prezzo del pane da essa derivato. L’imposta colpiva ogni tipo di frumento macinato e persino la farina di castagne; per il grano vigeva la tassa di 2 lire ogni quintale macinato, e 1 lira per il granturco. I mugnai riscuotevano direttamente la tassa che poi versavano all’erario.

A questa si aggiunse la tassa detta “ricchezza mobile”, su ogni reddito non fondiario, dalla quale vennero esclusi gli indigenti.

Su questa situazione incendiaria gettavano benzina coloro che si erano da sempre rivelati ostili al nuovo assetto statale. Soprattutto dopo la presa di Roma si fece aspra la polemica tra Stato e Chiesa. Di riflesso, il parroco del Poggiolo don Merlotti, noto conservatore e antitaliano, non perdeva occasione di evidenziare nei suoi scritti, che si rivelano al tempo stesso patetici e anacronistici, tutti i sintomi della crisi reale in cui versava il paese. Gli elenchi delle tasse da lui copiati sono un esempio e il frutto di questa sua disposizione e destano una certa curiosità per la loro originalità, ed io li riporto come sono stati scritti:

Sette tasse per il pane si pagano nel Regno d'Italia nel 1869! Ed invero, il proprietario dei terreni paga la prima come imposta fondiaria; il fittaiolo soddisfa la seconda come imposta di ricchezza mobile; il grano viene tassato per il diritto di macina ed è la terza; la farina è soggetta, come tutti gli altri generi al diritto di dazio consumo e conta la quarta; il panettiere paga la quinta per la quota di vendita professionale. Quando poi non viene direttamente al panettiere dal coltivatore dei fondi, ma passa prima per le mani del negoziante questi paga la sesta; e se il pane vien comprato dai rivenditori questi pagano la settima quota o siano pur unite queste tasse, ma sette volte ripetute non possono a meno che divenire pesanti. Unit-Catt n° 83 10 aprile 1869.

La legge per la ricchezza mobile ai coloni del 5% da anticiparsi dai proprietari dei fondi trovasi nella Unità Cattolica n° 153 6 luglio 1870

Elenco delle tasse che si pagano in Italia nel 1878

Imposta fondiaria del 25%

Imposta sui fabbricati del 25%

Imposta sulla ricchezza mobile coll'aliquota del 20%

Tassa di registro sugli atti civili

Tassa di registro sulle successioni

Tassa sugli atti giudiziari

Tassa di bollo

Tassa sui corpi morali di manomorta

Tassa sulle operazioni di assicurazione e sui capitali di società

Tassa sulle iscrizioni ipotecarie

Tassa sulle permissioni di caccia

Tassa sulle concessioni delle miniere

Tasse paritarie marittime

Diritti e tasse marittime

Tassa sui pesi e sulle misure

Tassa per le Camere di commercio ed arti

Tassa sulle carte da gioco

Tassa sugli attestati di privativa industriale

Dazio sul consumo del vino; pesca; aceto, acquavite, alcool, liquori, carni, farine, olio, riso, sego, burro, strutto e zucchero

Tariffa di privativa sui sali e tabacchi

Tassa per l'acquisto della privativa sulle opere d'ingegno

Tassa per l'istituzione e il cambiamento di mercati e fiere

Tassa sui passaporti

Tassa sull'insegnamento tecnico, ginnasiale, liceale e universitario

Tassa sulle vetture

Tassa sui domestici

Quota di concorso a favore del fondo per il culto

Tassa sui biglietti dei viaggiatori per le ferrovie, vetture e piroscafi

Tassa di ritenuta sui titoli del Debito pubblico

Tassa sulla macinazione dei cereali

Tassa sui teatri

Tassa sulle vincite al lotto

Tassa sui marchi e segni distintivi di fabbrica

Aumento a titolo di sovraimposta di guerra di un secondo decimo

Centesimi addizionali ossia sovraimposte provinciali e comunali

Pedaggi sui ponti e strade provinciali e comunali

Diritto di peso pubblico, di misura pubblica

Tassa sul ghiaccio e sulla neve

Tassa sul consumo locale commestibili, bevande, combustibili, materiale di costruzione e foraggi

Tassa sulla permissione degli esercizi pubblici

Tassa di famiglia e fuocatico

Tassa sulle bestie da tiro e da soma e da sella

Tassa sui cani

Tassa sulle quinquiglie

Tassa di ritenuta sullo stipendio degli impiegati

La multa accresciuta colle spese processuali mercé il più iniquo sistema di spogliazione cointeressata.

Qui non si nomina la tassa sulla disonestà

Viva l'Italia redenta

Unità Cattolica n° 69 21 marzo 1878”.

Certamente con ragione don Merlotti si lamenta polemicamente dei suoi tempi e dei governi, e non gli sarebbe stato di consolazione sapere che anche il futuro non sarebbe stato migliore.

La monarchia sabauda ebbe continuità nel rappresentare il paese e a Vittorio Emanuele II successero Umberto I e Vittorio Emanuele III sotto il quale l’Italia attraversò il periodo più burrascoso e critico della sua breve storia: le guerre mondiali e la presa di potere della dittatura fascista. Gli eventi bellici rammentati toccarono il popolo di Quercegrossa nel Novecento, i cui riflessi sono ampiamente descritti nel primo volume di quest’opera al capitolo “Arruolamento e guerra”. Entrambe le guerre furono portatrici di grosse novità sul piano politico e sociale: il “Fascismo”, che fece seguito alla prima guerra, e la “Repubblica” nata dalle ceneri della dittatura fascista abbattuta dall’esito negativo della seconda guerra mondiale. Sono pagine di storia conosciute da tutti nelle sue linee generali e qui riporterò essenzialmente le memorie raccolte nel popolo di Quercegrossa senza tacere che dopo l’adesione quasi generale al Fascismo, portatore come vedremo del molto apprezzato ordine sociale, con la Repubblica la lotta politica si fece serrata e inevitabile fu la contrapposizione partitica che divise il popolo di Quercegrossa, ma senza degenerare, e non si andò mai oltre la minaccia verbale perfino nei momenti più difficili. Sono anni ormai consegnati alla storia, nei quali i nostri paesani assunsero ognuno, legittimamente, la propria opinione e posizione politica, figlia di quei tempi, schierandosi più o meno apertamente nei vari partiti e sindacati con la piena consapevolezza di essere dalla parte giusta. Tutti quanti meritano quel rispetto al quale non posso venir meno di richiamarmi per allontanare ogni equivoco e parzialità in questa che vuol essere soltanto una cronaca nella quale riporto impressioni e testimonianze di coloro che me ne hanno fatto partecipe.

Inizio pagina

Vai al capitolo seguente La Tassa di famiglia

Vai all'Indice dei Capitoli

|