Quercegrossa (Ricordi e memorie)

CAPITOLO XI - COSE D'ALTRI TEMPI

Torna all'Indice Cose d'altri tempi

Vai all'Indice dei Capitoli

Cose di Chiesa

(Cose di Chiesa 1)

(Un furto in chiesa)

(Cose di Chiesa 3)

(Un prete cortese)

(Cose di Chiesa 5)

Un altro furto in chiesa

Un rosario a Quercegrossa in un pomeriggio di maggio, il mese mariano. Alcune donne e il giovanissimo Stefano Socci si apprestano alla preghiera, mentre il raggio di luce della finestra illumina meglio l’altare maggiore e la struttura lignea contenente l’immagine della Madonna del Buon Consiglio. La signorina Bruna, la sorella del parroco, inizia la prima posta e a un certo punto sembra confondersi. Le donne e il ragazzo la guardano e si chiedono: “Ma che fa ... sembra che pianga”; anzi proprio piange. Continuava, inoltre, a farfugliare fissando l’altare, e non si capiva più quello che mormorava ... poi, più distinte le parole, dette come inebetita: “La Madonnina è volata via ... la Madonnina è volata via”. Un brivido corse nelle donne presenti, le quali, rivolto un più attento sguardo alla struttura lignea, videro soltanto un vuoto là dove doveva esserci l’immagine devozionale. La recita del rosario a quel punto si fece più intensa e fervorosa, mentre un’atmosfera di miracolosità invadeva i presenti. Si sarebbe ben presto gridato al miracolo se don Ottorino non fosse tempestivamente entrato in chiesa dalla sacrestia. Egli capisce la situazione al volo e fulmina con un'occhiataccia la sorella. Prende atto che l’immagine della Madonna del Buon Consiglio non è volata via, ma più semplicemente ignoti ladri l'hanno trafugata, rimuovendola dalla sua cornice posta sull’altare maggiore. Fu ritrovata alcuni mesi più tardi verso Radda o Greve, e rimessa al suo posto. I ladri avevano commesso una serie di furti nelle chiese del Chianti, ma evidentemente per la Madonna di Quercegrossa non avevano letto la relazione del Brogi del 1862, il quale definiva il dipinto a olio "di nessun merito artistico”, e probabilmente non erano riusciti a piazzarla.

Benedizione delle case

Oggi, nella corsa al cambiamento anche la Chiesa ha voluta ripristinare il vero senso del rito: non più benedizione della casa, delle muraglie, ma della famiglia. Essa nei suoi componenti, diviene il vero soggetto di questo sacramentale, ossia della benedizione, che la rende disponibile per “ottenere effetti soprattutto spirituali” invocando la protezione speciale di Dio. E’ raccomandata inoltre come una opportunità per il parroco di avvicinare più intimamente le famiglie. La benedizione delle case aveva invece nel passato tutt’altro significato per le popolazioni rurali: rivestiva una notevole importanza più pratica che religiosa. L’invocazione della protezione celeste avveniva, infatti, avendo di mira soprattutto la salvaguardia dei beni materiali: un rito più di superstizione che di fede. Nelle campagne si aveva a cuore la stalla e la produzione agricola. Ricordava don Mino di Vagliagli, quando in certi poderi la prima richiesta era la benedizione del castro.

Alla benedizione pasquale della casa nessuno rinunciava per i motivi suesposti. “Quando passa il prete?”, era la domanda ricorrente in quei giorni prima di Pasqua, quando le massaie si affaccendavano in casa a fare “le pulizie di Pasqua”. Era una consuetudine approfittare della benedizione per pulire a fondo la casa: si spostavano mobili, letti; si spazzava negli angoli più nascosti; si sdiragnavano soffitti; si cambiava la carta ai cassetti e si lustrava tutto quello che c’era da lustrare per presentare un ambiente lindo. Il prete si faceva entrare con scrupolo in tutte le stanze della casa, perfino nei gabinetti, con la intima fiducia che questo rito avrebbe scacciato ogni male e protetto tutto il benedetto, cristiani compresi. Poi si passava agli annessi agricoli con la solita procedura del prete quasi di corsa, biascicando qualche preghiera, spruzzava alcune gocce d’acqua santa qua e là, anche quando l’aspersorio era ormai vuoto. E’ in questo contesto e in questo spirito che don Luigi Grandi, come tutti i suoi predecessori, s’incamminava a piedi o in calesse, in un tragitto ormai tradizionale, per compiere il suo dovere, accompagnato da due o tre ragazzi, dei quali uno portava il cestello per le uova e un altro il secchiello dell’acqua santa con l'aspersorio. Il territorio della parrocchia era visitato con percorsi ben definiti che richiedevano diversi giorni:

una gita in paese compresi i due Leccino;

un’altra gita alla Magione, Gallozzole, Poderino, Casanova, Mulino, Casalino e Sornano;

altra gita all’Arginano, Arginanino, Castellare, Molinuzzo e Castello;

altra gita tutti i poderi della fattoria di Passeggeri con Macialla;

altra gita nella zona di Petroio con l’ Olmicino, Petroio, Poggiagrilli, Quetole, Casapera, Belvedere, Belvederino, Viareggio, Gaggiola e Casino.

La partenza avveniva intorno alle nove, al suono delle campane, quasi sempre a piedi o con la ciuca di Attilio per i percorsi più lunghi negli ultimi anni di don Luigi, e c’è da dire erano giornate di grande impegno fisico e di stanchezza sia per il curato sia per i sagrestani: “... il curato ci diceva: “Gnamo ragazzi, mondo birbone", e lui era indietro, non ce la faceva”. Negli anni 1936-1944 era possibile veder arrivare il prete in macchina col suo autista Dino Mori e i sagrestani comodamente seduti di dietro: Don Luigi aveva acquistato una Balilla, e la usava saltuariamente anche per qualche gita lunga durante la benedizione delle case: “Viaggiava anche con lo zio Dino in macchina nei poderi lontani dalle 9 alle 12 e dalle 2 alle 4”. A piedi, di solito, occorreva una giornata per compiere il tragitto e l’appuntamento per il pranzo era sempre nelle stesse famiglie: “... si ritornava alle cinque ... si mangiava sempre alla stessa famiglia. A Pietralta si mangiava dai Manganelli”. Al Poderino, ricorda Elena: “La nonna guardava quando arrivavano dalla scesa della Magione, perchè poi facevano le Gallozzole e quindi il Poderino dove pranzavano. Il Parroco aveva il suo posto di capotavola a sinistra entrando, e vi erano nella vetrina i bicchieri del prete, rispolverati ogni anno per l'occasione. Negli ultimi tempi con don Ottorino si preparava solo la merenda”. Marisa Candiani, giovanetta al Poderino prima della guerra, rivede don Grandi, un po' scorbutico, arrivare dai Barucci e farvi colazione a base di uova al tegamino, poi scendere dai Candiani e completare con il dolce, preparato dalla mamma Nella il giorno avanti, abbinato a vinsanto e caffè, in un rinfresco servito sulla bella tovaglia bianca ricamata.

A Passeggeri: “Si mangiava alla fattoria. Tutti a tavola col Sarrocchi, serviti dalle cameriere. Il Sarrocchi scherzando gli diceva: "Non gli date da bere ai ragazzi, senno perdono il paniere”. Già, il paniere; foderato con un po’ di paglia serviva per metterci le decine d’uova raccolte nelle famiglie dei contadini, ed era l’unico genere di offerta da esse fatta: ”Per la benedizione delle case don Luigi accumulava grandi quantità di uova che poi rivendeva a un grossista”. “I panieri per l'ova erano grandi. Ogni contadino dava 10/12 coppie d’ova e facevano a gara a dare di più. Alla fine don Luigi una coppia d'ova o due le dava sempre ai sacrestani per portare a casa, insieme a qualche spicciolo”.

Con Attilio e la sua ciuca si usava una grossa cesta piena di lolla, tenuta sul barroccio: “Una volta a Casapera venne Attilio con la ciuca e il carroccio ... e don Luigi a noi: "Ragazzetti non montate perchè rompete tutte l'ova". La ciuca si avviava, tricche tracche e noi a sedere con i piedi penzoloni. Una volta la ciuca partì a corsa e le uova saltarono dalla cesta da tutte le parti”. Nello Rossi, nel 1935/36, è sacrestano con Silvano Socci e Gino Mugnaini del Castello. Ricorda bene quando per “la benedizione delle case i sagrestani bevevano l'ova”. Anche Augusto Bruttini ben lo rammenta: “Io, Silvano, Spartaco, Sergio e Alfio s’andava a benedire le case. Silvano beveva le uova, ma forse Spartaco le beveva più di lui”.

Durante il giro a piedi era continua la raccomandazione del curato ai ragazzi: “Oh bimbetti, non la versate quell'acqua". Ma era impossibile che un secchiello, anche se di bocca stretta, in mano a un ragazzo per tutta la giornata, mantenesse l’acqua santa e allora ... “C'erano dei torrentelli si riempiva il secchiello”. Infatti, gli ultimi poderi venivano spesso benedetti, all’insaputa di don Luigi, con l'acqua del Bozzone o della Staggia a causa dei sacrestani i quali “durante la strada perdevano l'acqua”.

Battesimi

Dipendendo da secoli dalla pieve di Lornano, le famiglie di Quercegrossa si sono là dirette per battezzare i propri figli, ricordando che le antiche pievi godevano dell’esclusiva dei battesimi. L’altra pieve vicina di S. Leonino ha visto invece dirigervisi le popolazioni della parrocchia di Petroio, mentre la zona di Passeggeri, in antico della chiesa di Coschine, gravitava sulla Pieve a Sciata. Questi erano i tre fonti battesimali del circondario nei quali i neonati ricevevano il primo sacramento dell’iniziazione cristiana. Come era consuetudine, da antica tradizione, il battesimo avveniva nello stesso giorno della nascita per evitare al bambino il rischio di morire senza aver ricevuto il salvifico sacramento. Per questo motivo, stante l’impossibilità della mamma a muoversi, una donna di famiglia, o la madrina a dorso di un somarello, o a piedi, s’incamminava verso la pieve con il bambino in braccio, esponendolo a tutti i rischi derivati della stagione e altri, nonostante l’attenzione amorosa al lui certamente rivolta.

Nell’anno 1793 ca. l’Arcivescovo di Siena, per mezzo di un decreto, concede di fondare nuovi fonti battesimali in molte parrocchie. Il fine e di evitare disagi e inconvenienti alle famiglie, costrette a percorrere chilometri di strade spesso impossibili, o attraversare torrenti per raggiungere la pieve. L’elenco comprendeva anche la parrocchia di Quercegrossa, ma stranamente il fonte battesimale non venne attivato, come invece si realizzò a Basciano dove il fonte fu eretto nell’anno 1807, e dal 1808 si cominciò a battezzare. La novità ebbe come conseguenza che a Basciano si concentrarono i battesimi di tutta la zona di Quercegrossa sottomessa a quella parrocchia, con evidente beneficio per le famiglie più vicine, mentre Lornano perse gradualmente d’importanza. Rimase stabile l’affluenza a S. Leonino, dove continuarono a convergervi la zona di Quercegrossa, Mulino, Gallozzole, Magione, ecc. Un altro fonte battesimale, molto frequentato dalle famiglie di Petroio, Mucenni, Quetole, Casapera, Belvedere ecc., divenne quello di Vagliagli fin dalla fine del Settecento. Questo è il quadro geografico entro il quale si muovevano le famiglie con le dovute eccezioni, non essendovi più il ferreo obbligo di battezzare nella pieve di dipendenza e per comodità prevalse il criterio della vicinanza. Per trovare una novità sui fonti parrocchiali si deve giungere al 1883 al tempo di don Adriano Rigatti. Egli fu per alcuni anni economo spirituale sia di Quercegrossa sia di Basciano e “...in mancanza del pievano nella parrocchia di Basciano” cominciò a battezzare nella chiesa di Quercegrossa fin dal 25 luglio 1883 con il bambino Ciacci Ernesto firmandosi “Il Battezziere” Sac. Rigatti. Non essendoci notizie sulla presenza di un fonte battesimale nella chiesa di Quercegrossa si suppone si sia arrangiato con qualcosa di provvisorio battezzando ben 191 bambini (21 all’anno) nel periodo 1883-1891. In questi anni tutta la popolazione di Basciano si muoveva verso Quercegrossa; i battesimi continuano nella nostra chiesa fino all’agosto 1891, poi di nuovo tutti a Basciano. Improvvisamente, però, dal 4 febbraio 1896 e fino a tutto il 1900, si riprende a battezzare solamente a Quercegrossa (88 battesimi), terminando quando viene eletto don Calamati rettore di Basciano.

Da quell’anno si deve attendere il 1941 con don Luigi Grandi, il quale riprese i battesimi a Quercegrossa il 22 maggio con Maria di Adolfo Bernardoni e due anni dopo inaugurava il nuovo fonte battesimale. Da allora le famiglie cessarono il pellegrinare a S. Leonino, Vagliagli e Basciano. Don Luigi incaricò il muratore Dino Castagnini per la messa in opera del nuovo fonte e Dino, ricordandosi dei modelli visti quando era militare a Carrara, ordinò a una ditta di quella città il fonte in marmo composto dalla vasca e di un’immagine raffigurante il battesimo di Cristo. Egli murò il tutto in una vano semicircolare ricavato nella parete di sinistra entrando in chiesa, come richiesto dal cerimoniale che voleva il fonte dalla parte dove si leggeva il vangelo. Il fonte venne inaugurato col battesimo di Bernardino Castagnini il 3 giugno 1943, al quale seguì quello di Isanna Sestini il 27 giugno. Don Luigi Grandi, nel rispetto della tradizione che prevedeva l’offerta di un agnello da parte della famiglia che inaugurava il fonte, lo richiese e gli fu dato a mezzo dalle famiglie Castagnini e Sestini.

Il semplice fonte battesimale della chiesa di Quercegrossa inaugurato nel 1943. Oggi si trova in posizione diversa dalla primitiva essendo stato spostato di pochi metri.

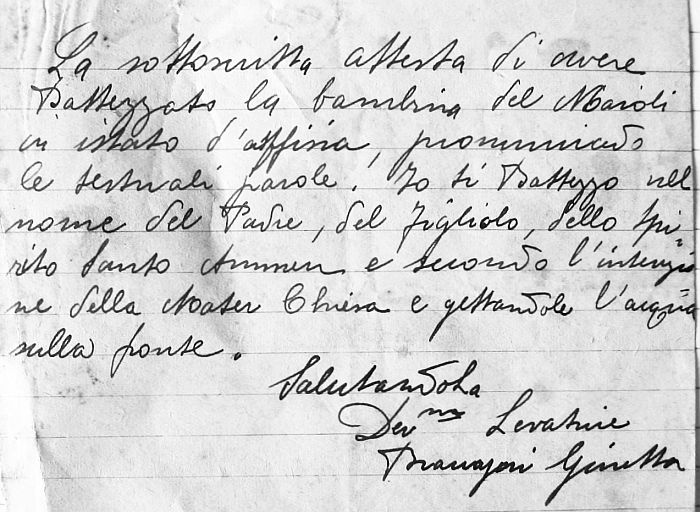

Per una semplice statistica dei battesimi nella chiesa di Quercegrossa basta ricordare che, dal 1941 al 1960 compresi, i bambini battezzati da don Luigi e poi da don Ottorino Bucalossi assommarono a 149, con una media annua di 7,4 battesimi. Le annate migliori risultano il 1945 e il 1948 con 12 battezzati, la peggiore il 1959 con uno soltanto, ma siamo già in tempi in cui si comincia a nascere all’ospedale dove molto spesso i neonati vengono anche battezzati. Fino ad allora il parto era stato di competenza delle levatrici comunali, le quali aiutavano le mamme nel travaglio e nel parto. Prima di loro, ossia fino all’Ottocento, il compito era affidato a donne esperte dette “ricoglitrici” o “mammane”, presenti in ogni popolo. Esse esercitavano senza nessun titolo, ma godevano della fiducia della gente. Ma c’è da dire che era sempre disponibile una contadina in gamba, la quale aiutava a nascere come avveniva ancora a Passeggeri nel Novecento a ricordo di Anna Florindi: “Una donna dei Valiani, Adele, ci fece nascere tutti e quattro, mi raccontava la mamma, perchè se aspettavi la levatrice di Vagliagli... Infatti, nell'imminenza del parto, il mi’ babbo Livio partiva in bicicletta e attraverso strade di bosco arrivava a Vagliagli per prendere la levatrice comunale. La montava in canna e facevano ritorno a Castagnoli, arrivando sempre quando il bambino era già nato”. Nei tempi passati la mortalità infantile era molto alta e capitava che il bambino nascesse morto o fosse in serio pericolo di morte. La prima preoccupazione era di battezzarlo per aprirgli la via del paradiso, e nell’impossibilità di portarlo alla chiesa era compito della levatrice amministrare sedutastante il sacramento al bambino. Ella doveva accertarsi che fosse vivo, quando molte volte c’era l’incertezza, e usare la formula di rito; poi avrebbe comunicato tutto al parroco per la registrazione.

|

Dichiarazione di battesimo della levatrice comunale Ginetta Braccagni in Semplici, di Vagliagli, che attesta di aver battezzato una bambina del Maioli verso il 1930. “...pronunciando ... Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo Ammen e secondo l’intenzione della Mater Chiesa e gettandole l’acqua sulla fronte”.

Sagrestani

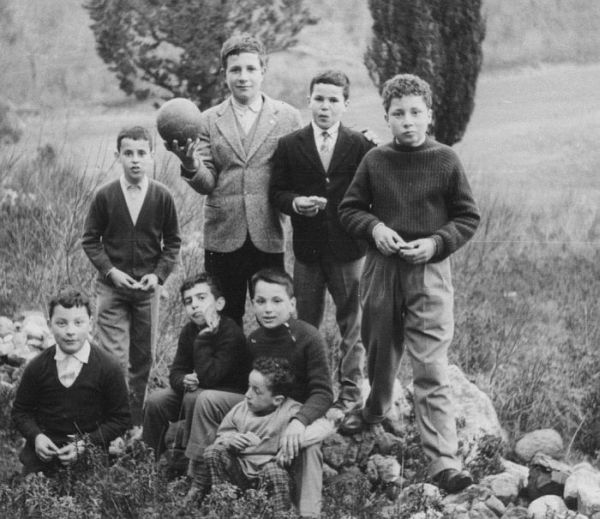

Ruolo fondamentale per l’aiuto al parroco. In tutte le celebrazioni liturgiche i “sagrestani” hanno da sempre svolto il loro servizio in silenzio e umiltà. Si rammentano gli ottocenteschi sagrestani della Compagnia chiamati a dare un contributo rilevante nella gestione delle cose di chiesa, degli arredi, della pulizia, del servizio religioso ecc., ma soprattutto si ricordano a memoria d’uomo generazioni di piccoli chierichetti, i quali, molto più semplicemente, si sono prestati spontaneamente (spesso controvoglia) per il servizio all’altare, o come si diceva “a servire la messa e le funzioni”. Certamente il loro raggio d’azione si allargava: seguivano il parroco nella benedizione delle case; nei funerali; nelle processioni delle feste ecc., e non c’era avvenimento che non li trovasse al loro posto stimolati anche dalle mamme a una presenza costante. Generalmente s’iniziava presto a servire la messa, di 7/8 anni, e si rimaneva fino a quando grandicelli si cominciava a pensare ad altro. Ed ecco, allora, la generazione successiva prendere il posto e il ciclo continuare: ben pochi sono coloro che non hanno mai prestato la loro opera ai piedi dell’altare. Ai miei tempi don Ottorino si ritrovò un bel numero di ragazzi fedeli, quelli nella foto con la Madonna di Fatima, e ci organizzò verso il 1955 un bel corso per imparare a servire la messa e rispondere alle domande in latino. Un quadernetto ciascuno e dettatura con ripetizione per memorizzare: “Dominus vobiscun”: “Et cum spirito tuo”, si rispondeva; oppure “Sursum corda”: “Habémus ad Dóminum”; o quella più impegnativa “Oráte, fratres”: “Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis, ad laudem, et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ”. Inoltre apprendemmo tutte le preghiere in latino come il Pater, l’Ave Maria, il Credo ecc. Seduti su una panca in giardino trascorremmo intere ore pomeridiane a leggere e rispondere in tutta serietà, senza comprendere minimamente il significato delle parole pronunciate. Quando c’era un impegno si scherzava poco con don Ottorino chiamato da tutti: “Signor Curato”: attivo, disponibile quanto vuoi, ma poco espansivo e con atteggiamento perennemente preoccupato. Comunque gli si voleva bene, era bravo e anch’io gli volevo bene, anche se un giorno in sacrestia mi diede del “tonto” per non aver compreso una situazione, e per avermi rispedito per sempre a casa quando gli dimostrai la mia insofferenza in una di quelle severe ripetizioni del periodo estivo, quando si mostrava assai esigente e pignolo nei particolari dei temi e dei riassunti, cosa contraria alla mia svogliatezza cronica. Ognuno di noi sagrestani aveva la sua cappa nera e cotta bianca personalizzata. Si riconoscevano dal disegno geometrico della trina ed erano tenute in sagrestia, all’attaccacappe vicino alla finestrina. Il mestiere di chierichetto dava poche soddisfazioni economiche perchè don Ottorino era piuttosto moderato e difficilmente ottenevi qualche spicciolo se non in un uffizio mattutino quando la famiglia si degnava di lasciare l’offerta anche per i sagrestani, ma non più di 20/30 lire a testa. Di tanti decenni di esperienze diverse ci sono rimasti alcuni significativi ricordi personali per un tocco di colore a un servizio tutto sommato fatto di modesti atti rituali senza tante pretese, reiterati milioni di volte in tutta semplicità da un’infinità di sagrestani. La mi’ zia Piera da ragazzetta di 11/12 anni nel 1941/42, la mattina presto si presentava puntuale a servire la messa a don Luigi, non per devozione, ma per quel diecino che il parroco gli allungava e finchè non glielo dava lei rimaneva testarda ad aspettare: "O tieni bimbetta". I rapporti di don Luigi Grandi (1907-1950) con i suoi numerosi sacrestani, compresi quelli nella foto seguente, furono sempre caratterizzati da un atteggiamento bonario, ma bastava una minima infrazione per renderlo polemico e brontolone, e allora aveva un comportamento, soprattutto dall’altare, che era qualcosa di incredibile, non essendoci altri termini per definirlo. Se sentiva rumori in sacrestia non esitava a sgridare a voce alta, sospendendo per un attimo la celebrazione della messa: “Oh bimbetti, spaccate tuuuttooo, mondo birbone”. Alle funzioni pomeridiane per l’ostensione del SS. gli veniva messo il velo omerale sulle spalle, preso dal sagrestano in sacrestia; bastava un secondo di ritardo e don Luigi si faceva sentire da tutti a voce alta: “Dove sarà andato ... al Mulinuzzo!". Ma la prova più difficile ai sagrestani si presentava quando l’anziano don Luigi Grandi, bronchitico cronico, aveva bisogno di sputare, e lo faceva ovunque fosse, anche all’altare. Si, anche all’altare dove, dopo aver tossicchiato, girava la testa e i ragazzi capivano che stava per arrivare qualcosa. Si scostavano prudentemente, mentre il sacerdote sputava discretamente. Al termine della messa era inevitabile la frase: “Vai a spengere i ceri, mondo birbone, che aspetti?”. Si usava una lunga canna, con un cappuccio metallico in cima. Appoggiato sul cero acceso, posto nella parte alta dell’altare, si soffocava la fiamma. Per accenderli, invece, con don Grandi c’era un’altra canna con inserita una piccola candela di traverso nella punta tagliata, tipo quelle della candelora, la quale accesa, serviva per accendere i ceri. Al tempo di don Ottorino, invece, al posto della candela s’incominciò a usare uno stoppino, molto più pratico, ma non era facile per noi ragazzi tenere ferma la lunga e pesante canna.

Il compito più amato dai sagrestani, e per il quale c’era una certa competizione, era suonare le campane nella stanzina a destra dell’altare maggiore. Le due funi, lustre dall’uso, ciondolavano in attesa delle piccole ma robuste mani che ci si attaccavano e tiravano e rilasciavano con movimenti altalenanti: din ... don ... din ... don. Spesso i piccoli suonatori si attaccavano stretti alle funi, e, giocosi, si facevano trascinati in alto dalla forza della campana. Scalciando, salivano sulla cassa delle candele creando un trambusto al quale don Luigi come al solito reagiva facendosi subito sentire: “Mondo birbone, strappatele quelle funi!”. C’era tanta voglia nei ragazzi di suonare le campane che capitava si azzuffassero con le funi in mano: un giorno ci scappò anche un ferito leggero.

E sì che c’era bisogno di suonare. Alla messa domenicale si suonava il primo doppio e il secondo doppio con le due campane a distesa, poi l’Ave Maria con la campana piccola e il cenno la campana grande. Poi mezzogiorno. Infine, il pomeriggio di nuovo in azione per le Funzioni: “Che è sonato? E’ sonato il primo doppio!”. Per i funerali il corteo funebre era accompagnato a lungo dal triste pianto delle campane. Armando Losi si era specializzato nel suonare a morto per ore intere. Il suo ritmo regolare era apprezzato tanto che le famiglie lo chiamavano ai funerali e lui scandiva alla perfezione il monotono e lugubre suono. Teneva le due funi con entrambe le braccia e all’estremità di una fune aveva fatto una cappia dove infilava un piede, e l'azionava per tirare: din ... don ..., din ... don ...

Per le processioni, sempre accompagnate per tutta la loro durata dal suono a festa delle campane, due sacrestani, dopo aver sciolto i nodi delle funi che impedivano alla corde di entrare nel buco del soffitto, le tiravano su dalla stanza di sopra e da lì suonavano, e salivano sul tetto ad osservare il lento cammino del popolo in processione. C’erano stati anni in cui certe occasioni festive o rituali della parrocchia davano ai ragazzi la possibilità, una volta tanto, di gustare un diverso e più abbondante pranzo; in queste circostanze facevano a gara per essere invitati. Per le feste, quando i preti celebranti rimanevano a tavola fino alle funzioni, qualche sagrestano gli faceva compagnia mangiando più del solito. Così avveniva anche per la benedizione delle case e la messa mensile a Passeggeri, ospiti del Sarrocchi. In questa occasione, il Barbucci col calesse veniva a Quercia a prendere il parroco e il sagrestano, il quale sedeva di dietro rigirato con i piedi ciondoloni. Dopo la Messa tutti a tavola: don Luigi col Senatore, e Dedo, o altri, a mangiare a più non posso insieme alla servitù in altra stanza.

|

Sagrestani. Da destra: Giuliano Pagni, Armando Losi e Fabio Provvedi.

|

La sentita partecipazione dei due chierichetti in servizio alla prima messa di don Luigi Mori a Quercegrossa nel 1940.

|

I sagrestani di don Ottorino portano la Madonna nel 1960. Da destra: Mario Landi, Lorenzo Mori, Giorgio Rossi, Roberto Mori, Fabio Francioni, Mario Ancilli, Robi Riversi ed Enzo Stazzoni.

C’era però tra i doveri dei sacrestani una mansione mancante di volontari, e si verificava per la Settimana santa, quando le campane erano legate e il popolo si avvertiva dell’imminente celebrazione, al venerdì e il sabato notte, col suono del “battistero”. Era questo uno strumento posseduto da tutte le parrocchie, in alcune a forma di organetto che suonava girando una manovella, in altre, come a Quercegrossa, più rudimentale, all’antica, costituito da una stagionata tavola di noce alta circa 45 cm, con impugnatura superiore. Vi erano attaccate verticalmente, a una corda allentata, sei (tre per parte) durissime palle, anch’esse di noce. Afferrando fortemente l’impugnatura, e muovendo destramente la tavola a destra e sinistra, le palle sbattevano violentemente contro il legno emettendo un forte rumore, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Il suono si propagava nell’aria e si udiva benissimo anche dalla piazza. Il sacrestano, gambe allargate e schiena ricurva per dare più vigore alla sua azione, davanti alla porta, all’esterno della chiesa, tra la gente che affluiva per la liturgia, chiamava a raccolta agitando abilmente lo strumento, ma era un fare, lì, solo, davanti a tutti, che metteva a disagio, e alcuni si vergognavano; per questo era difficile trovare un volontario. Ai miei tempi l’incarico di suonare il battistero toccava quasi sempre a Enzo Stazzoni, il quale tra l’altro lo svolgeva egregiamente: con le sue forti mani da contadino quasi violentava il “battistero”. A proposito di Enzo, ricordo quelle Funzioni quando, inginocchiati all’altare, mentre don Ottorino recitava il rosario col popolo, mi piacque scherzare con lui facendogli il solletico sotto la gola, strappandogli risatine. Il gioco durò poco perchè don Ottorino, senza dir parola, lasciò partire un nocchino pesante sulla mia testa che ricordo tutt’oggi, e impassibile continuò la recita della corona. Una scenetta comica si svolse una mattina presto, alla messa, col mio cugino Fabio mentre faceva le ampolle. Posto di lato all’altare aspettava il momento del “lavabo” col piattino di vetro nella mano sinistra e l’ampolla dell’acqua tenuta dalla destra. Al prurito e arricciamento del naso, seguì uno starnuto, uno starnuto un po’ soffocato a causa delle mani occupate, e come conseguenza ebbe la fuoriuscita dalle narici di due lunghe candele di moccolo giallastro che rimasero ciondoloni e altalenanti. Impedito dagli oggetti che teneva, offrì per alcuni secondi uno spettacolo davvero stomachevole, poi, posato il tutto, si ripulì col fazzoletto, mentre don Ottorino attendeva pazientemente. Una cosa oscena si svolse in sacrestia dopo le funzioni pomeridiane, ed ebbe come protagonista il prete di Basciano e il sacrestano Mario Landi a fargli da involontaria spalla. Si svolse in un attimo: il sacerdote sputò bene per terra e guardò Mario dicendogli: “Pesta ragazzo”. Voi cosa avresti fatto? Mario pestò, girandoci sopra più volte la scarpa di punta. Era il prete di Basciano quello stesso che ci aveva strappato larghe risate al ricordo di quella lettura fatta per le Funzioni, quando leggendo a voce forte una preghiera sulla resurrezione disse: “Lazzaro, vieni fora!”. Anche Mario si ricorda della uggiosa (per noi sagrestani) sequela di messe negli uffizi per i morti perchè una mattina ne servì tre, da solo, per punizione concordata tra la maestra e don Ottorino. La causa fu una lettura fatta male a scuola su un librettino di preghiere latine nell’ora di religione. Lo stesso don Ottorino lo leggeva e a un tratto faceva continuare i ragazzi; cosa che Mario, distratto, non fece; da qui la punizione. Gli ci volle una mattinata intera: tre messe intervallate da mezz’ora ciascuna. Bei tempi, insomma, quelli dei sacrestani di Quercegrossa, con tante ore trascorse in chiesa e concluse con il “Prosit” al sacerdote officiante, ma altrettante a giocare nella sala della canonica o nel giardino come tanti scavezzacolli e qualche gita nel bosco a far merenda tutti insieme. Alcuni momenti poi, furono davvero “dolci” come quando si allungava il vinsanto coll’acqua, perchè non bastava, o si travasava dalla bottiglia e una sorsatina ci scappava sempre, oppure quando non visti si dava una pocciatina all’ampolla del dolcissimo, buon vinsanto da messa.

|

Il gruppo dei sagrestani in una merenda al bosco con don Ottorino. In piedi, da destra: Mario Landi, Mario Ancilli, Enzo Stazzoni e Lorenzo Mori. In basso: Roberto Mori con Franco Landi, Roberto Riversi e Giorgio Rossi.

Rientro in santo

Prima di parlare di questa semplice cerimonia liturgica consistente in una benedizione alla quale si assoggettavano le mamme che da poco tempo avevano partorito, è opportuno fare una breve introduzione per togliere di mezzo tutti quegli equivoci e quelle false interpretazioni che ne hanno alterato in modo sostanziale il senso religioso. Fu ad opera del popolo, e anche di pie donne, che sbagliando, presero il rito come espiazione di una colpa commessa (lussuria), e perfino come uno scongiuro. Molte sono le interpretazioni date e tra le ultime era detto che: “avendo partorito una creatura in peccato originale ecco che ci si purificava da questo atto”. In realtà questo rito, che ridava accesso alla chiesa e ai sacramenti, venne ereditato dalla religione ebraica, la quale comandava la purificazione della madre dopo 40 giorni il parto, portando anche il bambino. Questo rito non voleva rappresentare una riparazione al peccato, ma togliere una impurità corporale e legale, e la neo mamma non poteva assolutamente partecipare alle funzioni del Tempio prima della purificazione, anche come misura sanitaria. Da qui la benedizione da parte del presbitero alla mamma e al nascituro fin dai primi tempi del cristianesimo. Poi, nel passare dei secoli, venne codificata dalla chiesa e nei rituali dell’XI e XII sec. si trovano le formule riguardanti una prima benedizione all’ottavo giorno, quando ancora la madre era allettata e in esse si chiede la guarigione della puerpera e la benedizione della madre e della nuova prole, e la seconda in chiesa come ringraziamento al Signore, che però acquisisce nel tempo il significato di espiazione e diviene “rientro in santo”, mentre la procedura rituale si orienta a simbolici gesti con una semplice benedizione della mamma accompagnata da preghiere. Questa usanza è mantenuta viva per secoli fino ai nostri tempi. Infatti, nella memoria delle nostre mamme e mogli vive il ricordo del divieto di entrare in chiesa prima della cerimonia e dell’attesa, con una candela in mano, in fondo alla chiesa. Il sacerdote, in cotta e stola bianca, veniva a prenderla e la conduceva sui gradini dell’altare. Il rituale “Benedictio Mulieris Post Partum” prevedeva una prima benedizione della donna, inginocchiata alla porta di chiesa, recante la candela accesa, con le prime orazioni iniziando dall’Audiutorim nostrum seguito dal Salmo 23. Infine, all’altare, mentre la donna gli teneva un lembo della stola, il sacerdote, dopo le preghiere “Ingredere in templun Dei...”, Kyrie e il Pater, effettuava l’ultima aspersione accompagnata dalle parole “Pax e benedictio Dei onnipotèntis, Patris et Filii ecc.”.

Diffusa era questa pratica, ma tante mamme del popolo non vi sottostavano e le altre lo facevano liberamente, senza nessuna pressione, ma ormai la purificazione faceva parte della tradizione liturgica e le più assidue alla Chiesa sentivano lo scrupolo di essere benedette e “rimesse in santo” prima di riprendere la loro vita spirituale. A Quercegrossa, come in tutti i popoli, con gli anni Sessanta questa benedizione andò a scomparire; credo che l’ultima cerimonia di purificazione nella nostra parrocchia sia avvenuta nell’ottobre 1973, interpreti il celebrante don Luigi Mori e la mi’ moglie come neo mamma di Luigi.

Inizio pagina

Capitolo successivo Cose di Chiesa (Un prete cortese)

Indice Cose d'altri tempi

Vai all'Indice dei Capitoli

|