Quercegrossa (Ricordi e memorie)

CAPITOLO VI bis - CIMITERI

Vai all'Indice dei Capitoli

Cimiteri: Introduzione e Storia Cimiteri: Introduzione e Storia

Cimiteri statistiche e varie Cimiteri statistiche e varie

Introduzione

Il cimitero è il luogo sacro, almeno così era considerato fino a non molto tempo fa, dove riposano i corpi dei defunti e dove ogni cristiano spera di essere sepolto. Cimitero significa il "dormitorio", il "luogo di riposo" destinato dalla Chiesa ai corpi in attesa della Resurrezione. Fin dai primi tempi i cristiani seppellirono i loro morti nelle necropoli delle città, insieme a quelle dei pagani, poi ebbero spazi di sepoltura riservati concessi loro dalle autorità romane e fin da allora considerati "luoghi sacri". Famose le catacombe rimaste un po’ dovunque, non solo a Roma. Lì si tenevano le celebrazioni annuali per l’anniversario dei defunti per il quale la Chiesa elaborò fin dall’inizio la liturgia. Presto, però, si incominciò a seppellire nelle chiese e nelle basiliche cosiddette cimiteriali, costruite sulle tombe dei Martiri. Non potendo le chiese accogliere tutti, l’inumazione si trasferì nelle immediate vicinanze in spazi di terreno contigui alla chiesa, e si vennero così a creare i cimiteri intorno ad essa. In antico il morto doveva essere messo nella fossa con i piedi rivolti a oriente o se si trattava di un religioso sepolto all’interno della chiesa il capo doveva trovarsi dalla parte dell’altar maggiore.

Il Concilio di Trento ribadì definitivamente la proibizione di seppellire all’interno delle chiese facendo eccezione per gli alti prelati e per le persone di rilievo e affidando ai vescovi il potere di concedere autorizzazioni straordinarie. Rimasero però sempre all’interno delle chiese i sepolcri delle Compagnie e di alcune famiglie gentilizie; luoghi definiti “ossari” che accoglievano numerosi cadaveri.

Per tanti secoli questa situazione non subì variazioni fino a quando i francesi invasori, con la promulgazione di nuove norme ai primi dell’Ottocento, riformarono radicalmente la legge sui cimiteri e stabilirono che essi dovevano trovarsi fuori della cerchia urbana, e nelle campagne mantenere una distanza superiore ai 200 metri dalle case. Queste direttive, anche se non furono attuate in pieno, rappresentarono il primo passo di una riforma che si completò al tempo dell’unificazione d’Italia, quando le autorità civili locali emisero precise norme di polizia mortuaria che da allora regolarono i seppellimenti dei corpi dei defunti.

Da quanto detto è facile comprendere che la Chiesa attraverso i suoi canoni e i suoi ministri ha da sempre gestito funerali e cimiteri, dettando precise norme sia per la liturgia esequiale che per i seppellimenti, alle quali i fedeli hanno sempre corrisposto e collaborato facendosi essi stessi protagonisti nell’organizzazione del servizio funebre e dell’assistenza alle famiglie. Un esempio su tutti è la costituzione di numerose Compagnie che per secoli si sono affiancate ai parroci nella pietosa opera della sepoltura.

Ogni parrocchia doveva avere il suo cimitero, salvo diversa disposizione del Vescovo che, come nelle città, poteva stabilirne uno comune a molte parrocchie. Un intervento legislativo si ha nel 1783 da parte del Granduca che ordina la costruzione di cimiteri in tutte le parrocchie, ordine che ribadisce in una Notificazione del 1837 quando viene imposto alle parrocchie con reddito eccedente ai 100 scudi di costruire il cimitero a proprie spese, qualora non lo abbiano. Ma ben poche erano le chiese prive di luogo di sepoltura. Lo spazio per le tombe, ben recintato, all’inaugurazione doveva essere benedetto dal vescovo o un da suo delegato, con una cerimonia pubblica; questo gli dava quel carattere di sacralità che la Comunità cristiana gli ha sempre riconosciuto. Il rito si doveva svolgere ai piedi di una grande croce che si innalzava al centro del cimitero e con il concorso del popolo. Per secoli questo luogo benedetto è stato sempre interdetto ai non cattolici: ebrei e mussulmani insieme a scomunicati, apòstati, suicidi e ai divorziati risposati non hanno trovato dimora nei luoghi consacrati; per loro doveva esserci uno spazio al di fuori del cimitero. Persino i bambini nati morti e non battezzati dovevano essere deposti al di fuori del recinto, ma questa norma fu disattesa e a questi piccoli non fu negata la sepoltura in terra consacrata, come avveniva a Quercegrossa. La rigidità della Chiesa in materia venne col tempo superata e annullata dalle nuove norme di una società sempre più laica che lentamente, negli ultimi due secoli, stava imponendo le sue regole. Di questo nuovo atteggiamento, definiamolo di comprensione verso coloro che si toglievano la vita, abbiamo un documento dalla Curia arcivescovile di Siena nel quale il clero senese giustifica il suicidio come conseguenza di una malattia mentale affermando il principio della “non responsabilità” e per questo l’arcivescovo autorizza i funerali religiosi. Il 13 maggio 1813 dalla relazione del curato Desiderio Gazzei di S. Antonio in Fontebranda sappiamo che Agostino Belli, figlio del Sig. D.e Giuseppe, fu trovato appeso in aria con una corda al collo. Il curato, conoscendolo come giovane dabbene senza grilli per la testa, e forse dietro le pressioni della famiglia, informa l’arcivescovo che “Il predetto giovine, per quanto è noto al parroco non aveva né libri, né massime avvelenate, anzi era di buona condotta, e non trascurava le pratiche di Religione, e precisamente nella scorsa Solennità di Pasqua adempì al precetto nella parrocchia” e che “il funesto caso pertanto accaduto si può attribuire ad un insulto convulsivo, che abbia colpita la testa, essendo da più mesi a questa parte affetto da questo male, per cui spesso si tirava ben forte i capelli”. Attribuita quindi alla malattia la causa del suicidio tanto più che “il sopraddetto defonto era effettivamente incomodato di salute, e stava sotto la cura del Sig. D.e Giuseppe Lodoli” il parroco invia la lettera all’arcivescovo e da lui attende una risposta. Risposta che sarà positiva ed ammetterà il “Defonto” alle funzioni e alla sepoltura ecclesiastica, e questi casi si faranno sempre più frequenti.

Cimiteri locali

Ogni parrocchia, come detto, doveva avere il suo cimitero e questo avvenne anche a Quercegrossa, ma per la particolarità della sua nascita e sviluppo, per la presenza di più parrocchie che influenzarono in antico il territorio del nostro paese, la storia sui cimiteri si presenta abbastanza complessa e con tratti assai interessanti che meritano di essere conosciuti per quanto è stato possibile ricostruire.

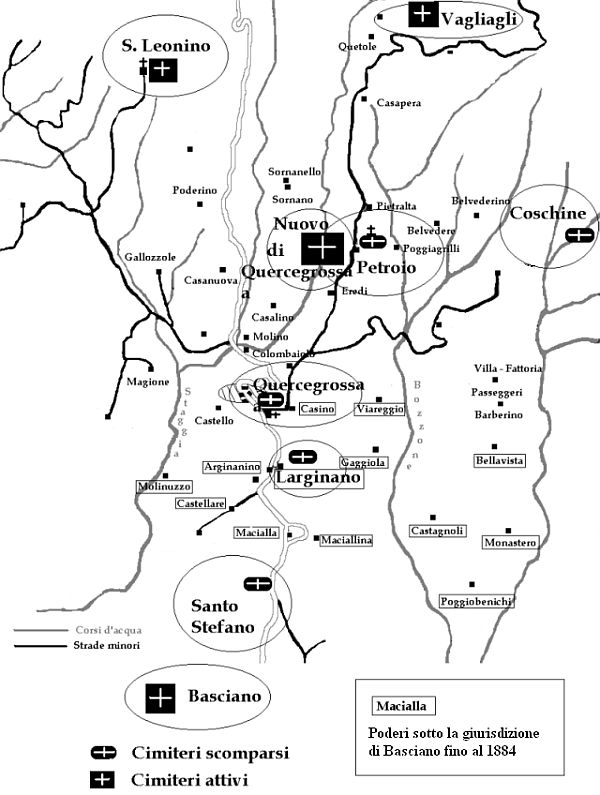

Iniziamo la nostra storia nel 1653 quando venne creata ex-novo la Parrocchia di Quercegrossa. Esistevano a quel tempo nel territorio due istituzioni religiose maggiori: la Parrocchia di Petroio, ormai immiserita, e l’ospedale di Quercegrossa, anch’esso non più attivo, ma che era beneficio di un rettore il quale però non vi risiedeva in permanenza e che comunque vi celebrava saltuariamente in certe occasioni. Aveva inoltre giurisdizione su parte di Quercegrossa e altri poderi vicinissimi allo “Spedale” la parrocchia di Basciano col suo annesso di S. Stefano. In definitiva, erano attivi in quell’anno ben quattro cimiteri che raccoglievano i defunti delle suddette parrocchie. Infatti, come tutte le Chiese Parrocchiali anche Petroio aveva il suo e situato proprio davanti alla facciata della chiesa. Vi era poi, e i documenti lo confermano, un piccolo spazio davanti all’Oratorio (l’attuale chiesa di Quercegrossa) dell’Ospitale dove venivano tumulati il corpo di qualche viandante defunto ed altri senza un preciso criterio, comunque un numero molto limitato di tombe. Nella parrocchia di Basciano poi esistevano il cimitero intorno alla chiesa, su nel centro abitato, e l’altro dell’antica parrocchia di S. Stefano alla Ripa, ora annessa a Basciano, ma che aveva mantenuto la sua chiesa e il suo cimitero. Questo complesso, posto all’inizio della strada per S. Stefano svolgerà la sua funzione fino agli ultimi decenni dell’Ottocento. Un altro luogo di seppellimento, ma in disuso da molto tempo, era stato il cimitero di Larginano che doveva aver cessato la sua funzione da secoli. Vi è notizia di un solo seppellimento nel Seicento, e nella cappellina, ma il Merlotti riporta che "di quando in quando, lavorando il terreno, vi si ritrovano gli avanzi di ossa umane" a conferma dell’antico cimitero parrocchiale di questa chiesa dedicata a S. Sebastiano.

L’accennata anomala suddivisione del territorio, che vede la giurisdizione della parrocchia di Basciano estendersi su parte di Quercegrossa, il Casino, Gaggiola, Larginano, Castellare Macialla e tutta la zona di Passeggeri, e che soltanto dal 1884 saranno accorpati a Quercegrossa, mi obbliga ad una scelta preliminare prima di iniziare questo lavoro e credo sia meglio procedere trattando, per quanto riguarda la storia, solamente dei cimiteri delle chiese di Petroio e Quercegrossa, usando eventualmente dati e informazioni provenienti da Basciano e da altre parrocchie che possono rivestire un certo interesse. Per la statistica procederei con un’analisi generale di tutti i decessi avvenuti nel tempo sul territorio di giurisdizione esclusiva della parrocchia di Quercegrossa, ignorando cioè i defunti dei suddetti poderi appartenuti a S. Stefano - Basciano fino al 1884.

|

Il cimitero dello “Spedale” di Querciagrossa

Risalendo alla fondazione dell’Ospitale alla fine del Duecento (1293), con la sua chiesa oratorio annessa, non ci sono dubbi che all’opera di carità si univa quella del seppellimento dei corpi dei malati e dei viandanti che vi morivano. L’ipotesi più fondata è quella che il luogo destinato per queste sepolture sia stato il cimitero di S. Stefano o Basciano, dai quali lo Spedale dipendeva, ma non è da escludere che nei primi secoli, eventuali deceduti, abbiano trovato sepoltura all’interno della chiesa dello Spedale o nello spazio davanti ad essa così come avvenne sin dalla fine del Cinquecento, cioè da quando possediamo fonti documentarie. Ricordiamo che in quel tempo la chiesa oratorio dello Spedale era ridotta nelle dimensioni rispetto all’attuale e lo spazio utile davanti ad essa era di una decina di metri, più che sufficienti per il cimitero. Le seguenti registrazioni fatte dal parroco di Basciano a partire dal 1573, mentre ci forniscono preziosi dati, alimentano quel dubbio circa i seppellimenti all’interno della chiesa o all’esterno di essa: "Addi di luglio (1591) si sotterrò Partino Partini allo spedale di quercia grossa". Inoltre la registrazione di avvenuti funerali e seppellimenti a Basciano di abitanti dell’ospedale di Quercegrossa ci dimostra che l’uso dell’ospedale, cimitero od ossario in chiesa, era discontinuo e probabilmente il parroco di Basciano se ne serviva in casi estremi. Infatti, alla fine del Cinquecento, un discreto numero di defunti si suppone siano tutti stati trasportati a Basciano mancando ogni indicazione sul luogo della sepoltura come invece viene specificato per il detto Partino e va ricordato che nel 1575 al tempo della visita apostolica del cardinale Bossi non si fa nessuna menzione del cimitero. Ecco alcuni esempi:

1579: “Addì 15 maggio morì la moglie di domenico detto il morino mezzaiolo del nobile Marcantonio Cinuzzi (Macialla)”;

1580: “Addì 15 marzo morì Pavolo Bizzelli Mezzaiolo in Gaggiola”;

1582: “Addì 25 marzo morì Antonio di Mattio Granai habitante a l’arginano”;

1582: “Addì 5 d’aprile, morì Santi Provedi habitante à quarcia grossa e a di 8 detto si soterro sua figlia”;

1585: “Addì 25 di novembre, si sotterro Giovannignalli pigionale a quercia grossa”;

1589: “Addì 7 novembre, si sotterro Antonio Lodoli mezzaiuolo di madonna Livia Cinuzzi a Macialla”;

1599: “Addì 31 luglio 1599, si sotterro Catherina di Giovanj di... mezzaiuolo a Gaggiola in chiesa”;

Il 25 luglio del 1603 morì Albissima figlia di Santa Maria della Scala "dell’ospedale in casa di francesco partini qual teneva a balia la sua moglie". Si tratta di un’orfanella dell’Ospedale di Siena (appunto Scala) morta mentre era stata data a balia alla famiglia Partini abitante a Quercegrossa. Con il cambio del rettore a Basciano nel 1602, le notizie sui defunti si fanno più abbondanti, come si legge per la precedente Albissima, e da ora si ha quasi sempre il luogo di sepoltura del morto, che è Basciano. Infatti, si susseguono le morti degli abitanti all’ "ospedaletto" di Quercegrossa e di altri poderi vicini, ma tutti sepolti a Basciano o S. Stefano. Ma il 9 luglio del 1630 un dato importante ci conferma che a quella data, e come risulta da altre fonti, si praticava ancora l’ospitalità ai viandanti oltre che la sepoltura al cimitero dell’ospedale. “Adì 9 luglio 1630 morì Niccolò Pistoiese et è sotterrato nello Spedaletto di Quercia grossa da me Francesco Borghesi al presente curato di Basciano e S. Stefano annesso, Essendo morto in detta cura ancor che fusse forestiero e viandante”. Un duplicato dello stesso funerale specifica che “seppellito in esso Ospedale da Niccolao Magi per commissione del parroco Francesco Borghesi”. Ancora il 3 maggio 1645 Vincenzo Michi del Casino è sepolto nella chiesa di Querciagrossa “et sepultus est in ecclesia Sancti Iacobi de Querciagrossa presente me Giovanni Cerchi rettore” e così anche l'11 giugno 1645 con Santa Lotti di Passeggeri. Siamo ora alla vigilia di quell’anno 1653 che avrebbe visto la grande novità della creazione della parrocchia di Quercegrossa, quando pochi anni prima, nel 1649, a causa di una diffusa pestilenza che provocò 27 morti a Basciano di cui 16 nei soli poderi di pertinenza di S. Stefano, si ebbero numerose sepolture allo Spedale di Quercegrossa in conseguenza forse della saturazione del cimitero di Basciano. La lista sottostante riporta i nomi dei morti sepolti allo Spedale di Quercegrossa con il luogo di residenza:

17/02/1649 Pasquini Margherita, Viareggio: “... sepulta est in ecclesia S. Iacobi dicto lo spedale di Quercia grossa”.

19/02/1649, Pasquini Calidonia, Viareggio: “... sepulta est in ecclesia S. Iacobi”;

19/02/1649, Vannetti Giovanni, Quercegrossa spedale conductor; “... et in eodem ecclesia supultum”;

11/03/1649, Pasquini Frosino, Viareggio: “... sepultus est in ecclesia S.ti Niccolai”;

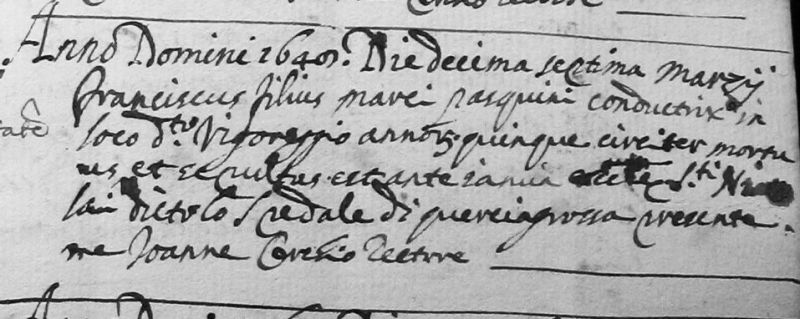

17/03/1649, Pasquini Francesco,Viareggio; “... sepolto ante ianua ecclesie SS. Niccolai dicti lo spedale Querciagrossa”;

01/04/1649, Carli Silvestro, x; ”... sepultus est ante ecclesia”;

07/04/1649, Pasquini Marco, Viareggio: “sepultus in ecclesia S. Iacobi”;

09/05/1649, ...... Antonio, Casino del Mochini; “... sepultus est ante ecclesia S. Iacobi”;

30/05/1649, Cellesi Domenico, Quercegrossa Amidei; “foris ante .... ecclesie S. Nicolai”;

16/06/1649, Cellesi Alessandra, Quercegrossa; “et ante porta ecclesie S. Niccolai e Iacobi de Quercia grossa”;

10/07/1649, Casini Maddalena, Gaggiola: “et sepulta est ante ecclesiam S. Niccolai e Iacobi”.

|

La registrazione della morte di Francesco Pasquini: "Anno domini 1648. Die decima septima marzii - Franciscus filius marci pasquini conductrix in loco dicto Vigoreggio annorum quinque circiter mortuus et sepultus est ante ianua Ecclesie Santi Nicolai dicto lo Spedale di querciagrossa presente me Joanne Cerchio Rectore"

Vi sono in queste registrazioni due differenti modi di indicare la sepoltura: “in ecclesia” e “ante ecclesia” o “ante ianua (porta)”. Queste diverse annotazioni ci confermano senza alcun dubbio che alcuni cadaveri sono deposti nel sepolcro in chiesa e altri davanti alla chiesa o alla porta di chiesa come è ben specificato. D’altronde molte testimonianze ci confermano che l’usanza di seppellire i morti in sepolcri od ossari all’interno delle chiese perdurò anche dopo il 1575 quando il cardinale Bossi in visita apostolica alla diocesi di Siena trovando molti casi di inumazioni sotto i pavimenti delle chiese in semplici fosse, proibì decisamente queste sepolture in chiesa consentendo però sepolcreti a volte. In ogni modo alcuni esempi sulla presenza di sepolcri singoli o collettivi fugano ogni dubbio in merito. A Basciano nel 1634 il parroco parla di “sepoltura di chiesa”: “Faccio memoria io Giovanni Cerchi rettore della chiesa di S. Giovanni Evangelista a Basciano come questo dì 9 ottobre 1633 feci fare da Michelangelo Scapolini la fossa nel cimitero longo il muro dove ci ho posto quattro viti di uva bianca, malvagia, moscadello, tribbiano e prematiccio, e dalla detta fossa se ne sono cavate molte ossa di morti, le quali poi si sono sotterrate longo il muro basso dalla banda del sacello a piedi della scala di casa; e da qui avanti si sotterraranno le persone grandi nell'anello di Chiesa, .... gli si dava luogo appartato sotto la loggia, e quelli che si sotterraranno nella sepoltura di chiesa fuora di quelle della Compagnia, pagaranno lire cinque come per un decreto della visita di Re.do Sig.re Petrucci fatta al tempo di ms. Adriano Martelli, e quelli, che vanno nelle sepolture della Compagnia paghino solo lire quattro, ed forme al solito, e questo è stato concesso per levare li morti davanti alle finestre di casa, per degni rispetti”. Una memoria da Murlo del 1673 è un dato incontrovertibile e molto efficace per come ce lo presenta il pievano, che distingue il cimitero dalle sepolture: “Vi sono cinque sepolture, due della quali appartengono alla Venerabile Compagnia detta dei Bianchi sotto il titolo di S. Maria delle Nevi dove vi si seppelliscono i Fratelli e Sorelle di detta Compagnia; v'è il cimitero dove si seppelliscono quelle persone adulte e defonte che non sono aggregate a detta Compagnia; vi sono due altre sepolture, che in una vi si seppelliscono i parvoli e nell'altra in circa anni 20 non vi sono state seppellite che in circa a quattro persone defonte; vi è ancora altra sepoltura presso l'altare del SS.mo Rosario che appartiene alla famiglia Ercolani, e questa allorquando vi si seppellisce tramanda un sito fetente dalla parte della cantina perchè anni sono con uno zappone fu sconcertata la volta perchè non vi capiva (entrava) la cassa di un defonto. Le altre sepolture ancora alle volte tramandano esalazioni fetenti, per molto più sito quando tira vento Scirocco e molto più quando non sono ben stuccate con gesso o calcina balsana". Ancora una testimonianza da Monteliscai nel 1710: “Francesco Maria Mannelli gli espone come essendo nell'anni trascorsi seguita tanta mortalità nella Cura di Monte Liscaio, che si trova talmente ripieno il piccolo cimitero di detta Chiesa che si rende impossibile poterci seppellire molto tempo altri cadaveri, di qui è che essendo in detta chiesa una sepoltura ripiena di già lungo tempo; il detto Oratore supplica la bontà di Vs. Ill.ma e R.ma per l'opportuna licenza di votarla (la sepoltura in Chiesa) per poter dar luogo, e sepoltura ad altri cadaveri, che alla giornata possino venire”. Interessante poi la testimonianza del 1773 che ci viene da Vagliagli dove la casa del parroco si presenta in buono stato “ma questa casa non è più abitata dal curato residente a causa dei cattivi siti che nascono dalle sepolture di chiesa (della Compagnia) che corrispondono e riperquotono la medesima, e con tutte le diligenze e spese fatte non è stato possibile di bene risanarlo .... e avendo provato un tale incomodo non ha avuto cuore di ritornarci ad abitarla”. Il parroco che è ammalato “questo male lo ha patito grande” si è spostato in una casa di pigionali. Di questo “male” se n’era accorto fin da principio e per rimediarvi aveva levato il cimitero davanti alla finestra di casa, dove poi era vissuto per trent’anni, ma non aveva rimosso la vera causa, ossia le sepolture in chiesa. Per quanto riguarda la città di Siena, per non dilungarmi troppo citerò integralmente solo una chiara nota proveniente dai registri dei morti della parrocchia di S. Antonio in Fontebranda: ”Nota come essendosi votate tutte tre le sepolture di Chiesa e riposti i Cadaveri et ossa nel Cimitero, cioè nella Piazza d'avanti alla medesima Chiesa dalla banda del Vicolo che porta à Santa Caterina, con essersi posti i Piccoli nel sito più vicino alla Chiesa; Da qui in avanti si porranno gli uomini nella Sepoltura vicino alla Pila dell'Acqua benedetta. Le donne nella sepoltura vicino all'Altare della SS.ma Vergine et i Piccoli cioè solamente quelli che moriranno avanti l'uso della ragione (prima della Cresima ai 7 anni) , nella sepoltura vicino all'Altar di S. Antonio da Padova, e così sia”. Da questa Chiesa di S. Antonio proviene anche notizia di una rara procedura per quei tempi: “Leandra nel 1687 fu sepolta "incassata" vicino all'altare della B.ma V. Maria”.

L’antico cimitero parrocchiale di Querciagrossa

L’istituzione della parrocchia di Quercegrossa nel 1653 diede continuità ai seppellimenti davanti alla chiesa, ora parrocchiale, ma persiste il dilemma sui seppellimenti all’interno sul pavimento e tutte le testimonianze e registrazioni riportate di seguito servono per dare una risposta a quanto scrisse nel 1933 il curato don Luigi Grandi nel questionario steso per una visita pastorale: "Nel rifare ex novo il pavimento della chiesa nell’agosto del 1930 si rinvennero sparse un po’ dappertutto diverse ossa: ma specialmente vicino all’altar Maggiore apparvero alcuni scheletri incompleti che furono accuratamente interrati di nuovo. Altre ossa mescolate a calcinacci furono ritrovate in due cavità a volta sotto il pavimento della chiesa a destra e a sinistra della porta d’ingresso".

Ai piedi dell’altar maggior della Chiesa di Quercegrossa sono impresse sul pavimento due piccole croci bianche a significare che sotto il pavimento riposano i corpi di alcuni rettori della parrocchia come ci ricorda don Luigi che ve le fece imprimere, e le sue memorie sono la riprova di quanto deve esser avvenuto verso il 1810/12, quando don Bianciardi rimosse e rifece l’antico pavimento. Gli scheletri sono incompleti perché probabilmente furono danneggiati, e poi risistemati. In pari tempo, le due cavità di cui parla sono gli ossari nei quali dovrebbero essere stati sepolti alcuni parrocchiani di antica ma anche di recente memoria “sepultus in ecclesiam”, e certamente vi vennero anche depositati alcuni resti delle tombe dei siti cimiteriali di Quercegrossa, da poco soppressi, con alcune ossa scavate durante i lavori di costruzione del loggiato antistante la chiesa, dove un tempo sorgeva il cimitero e altre scoperte in conseguenza di lavori agricoli nel campo a sinistra della chiesa e rinterrate in queste cavità in fondo alla navata. Da tener presente che le ossa in chiesa “si rinvennero sparse un po’ dappertutto”.

Degli antichi rettori sepolti in chiesa abbiamo tre memorie: la prima riguarda il primo parroco don Girolamo Carducci e fa parte di una causa (pretentioni) avanzata dal suo successore contro il fratello ed erede del defunto rettore Enea Carducci nell’anno 1663. Quest’ultimo è accusato di aver lasciato il pavimento della chiesa dissestato: "Rifacci il pavimento dove ha fatto seppellire il rettore defunto" e "restituisca il camice col quale si è sepolto o il suo valore". Grazie alla suddetta questione, riportata ampiamente alla storia religiosa, siamo a conoscenza dell’avvenuta tumulazione nella chiesa di Quercegrossa. La seconda notizia risale al 29 agosto 1799 con la registrazione della morte e delle esequie di don Sebastiano Borselli, sesto curato di Quercegrossa: "... e il di lui corpo fatesi l’esequie fu seppellito nella chiesa parrocchiale". Del terzo e ultimo seppellimento datato 1739 ci informa don Tognarelli, viceparroco di Basciano, che ha assistito il curato morente negli ultimi giorni. Con una breve nota relaziona la Curia sulla morte di don Antonio Lucchi, parroco di Quercegrossa, deceduto il 6 dicembre di quell’anno: "E’ mio obligo significar alla persona di Vs Ill.ma e Rev.ma come il Rev. d: Sig: Ant. Lucchi Curato a Quercia Grossa dopo aver ricevuti tutti i SS: Sacramenti, e da me sino all’ultimo assistito, circa le ore cinque è passato da questa all’altra vita. Il medesimo ha fatto testamento lasciando erede la Chiesa di Quercia Grossa di tutto quello che resterà dopo d’essersi pagati i creditori. Lascia ancora che il suo corpo sii sepolto in detta Chiesa nel luogo de Sacerdoti, cioè d’avanti l’Altare maggiore ma per non esserci il detto luogo aperto è necessario la permissione di Vs. Il.ma di poter far rompere il pavimento, e perciò è supplicata di il conceder tal permissione: Assicurandola che tutto darà fatto quanto desidera, e si richiede: Mentre le bacio le Sacre mani mi confermo di Vs Ill.ma e Revd.ma Devot.mo e Obblig.mo P: Gio: Ant. Tognarelli Quercia Grossa 6: Xbre 1739". Non dubitiamo che l’autorizzazione a seppellire il curato Lucchi sia arrivata, e questo porta a tre i sacerdoti sepolti ai piedi dell’altare. Don Luigi Grandi parla di alcuni scheletri, non sappiamo quanti, ma anche se mancano documenti che confermino ulteriori sepolture, è probabile che altri “curati” riposino sotto il pavimento della nostra chiesa.

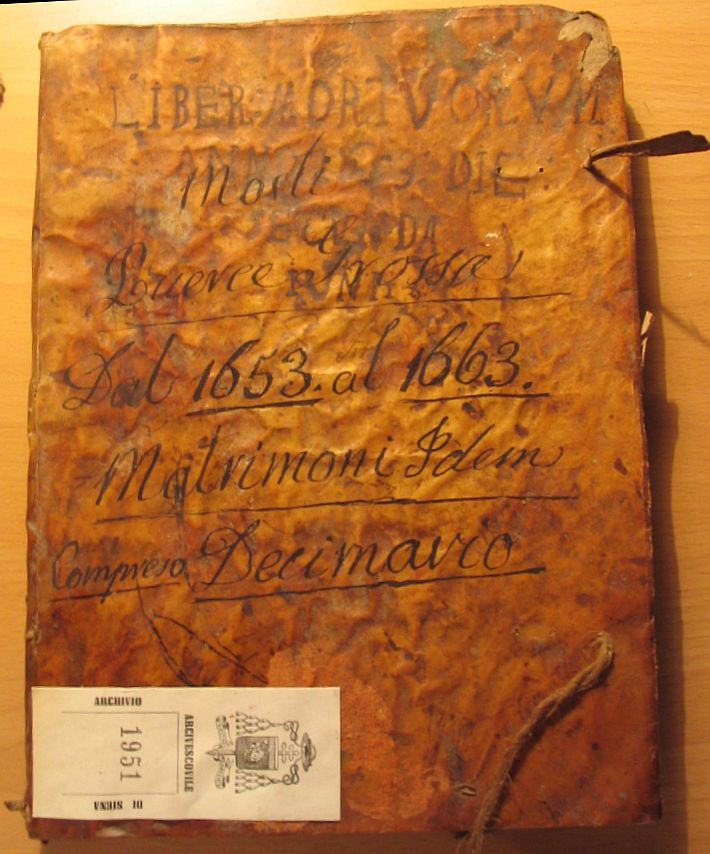

Riprendiamo ora il nostro discorso sulle tumulazioni a Quercegrossa. Il nuovo rettore Girolamo Carducci iniziava nel 1653 la registrazione dei defunti nel primo registro parrocchiale con la sua copertina in pergamena, come illustra la foto successiva. Il primo defunto riportato reca la data del 25 luglio 1663. Si tratta di Giuseppe di Iacopo Bambagioni e di Margherita sua moglie dell’Olmicino, di 25 giorni “cuius corpus die supradicto sepultus in Cemeterio SS. Jacobi et Niccolai di Quercia Grossa”. Aggiunge anche "Yeronimus Carducci” e la spesa del funerale Lire 2, con la nota "pagò". Anche il parroco di Basciano Alberto Alberti nella tumulazione di una vedova di Viareggio, quindi una sua parrocchiana, da lui fatta il 17 agosto dello stesso anno in Quercegrossa, non usa più il termine “ante ecclesiam” o “in ecclesiam S. Niccolai” ma dice “cuiu corpus sepultus fuit in Cemeterio S. Giacobi et Niccolai, detto lo spedaletto di Querciagrossa, me presente Alberto de Albertis”. La presenza in questo cimitero di defunti della parrocchia di Basciano, molto pochi in verità se si escludono quelli del 1649, causa un curioso caso al tempo del curato Giuseppe Berteschi, che come sappiamo non mancava di risolutezza nell’affrontare i problemi della parrocchia. Avvenne che Carlo Guidi, novello rettore di Basciano, nell’anno 1685, bandì dall’altare della sua chiesa per la domenica successiva una processione alla chiesa di Quercegrossa con benedizione davanti ad essa “essendovi il cimitero” come di diritto usavano fare in antico (ai tempi dello Spedale) i suoi predecessori, a testimonianza dei popolani. Venuto a conoscenza del fatto, Giuseppe Berteschi si rivolse al Vicario foraneo di Monteriggioni don Poggiolini, cui spettava la competenza sulle due parrocchie, il quale contatta don Guidi ma senza nessun risultato restando questi irremovibile. Allora scrive con urgenza all’Arcivescovo prevedendo anche probabili incidenti: “Domenica prossima il Sig. Carlo Guidi, curato di Basciano fa una processione, e si trasferisce alla chiesa di Quercia grossa, dove avanti la chiesa posa la croce con dire l'evangelio e dare acqua santa, essendovi il cimitero. Il R.do Sig. Giuseppe Berteschi, curato della medesima, non intende doversi far tal funzioni da detto sig. Guidi nella sua iurisdizione, et avanti la sua chiesa, pertanto mi ha pregato per bona pacis che io mi interponga a tal cosa per cui .... li scandoli, si che la mia interpotizione non ha avuto forza alcuna; mi sono dichiarato darne parte a V.S. Ill.ma ... che mentre non si rimedia a tal cosa, certo ne nascerà qualche inconveniente, et a confidarla a lei è facile che il curato di Quercia grossa gli levi la croce con pericolo poi di non mettere in compromesso anco i secolari dall'una, e dall'altra parte, e perchè il tempo è breve ... per il latore della medesima ne mandi con sua lettera l’ordini opportuni .... M. Reggioni 3 maggio 1685”. Il giorno seguente un perentorio ordine dell’arcivescovo comandava al Guidi di sospendere la processione.

Vediamo che al tempo del rammentato primo rettore Carducci dei 71 morti della parrocchia soltanto 13 sono sepolti a Quercegrossa e leggendo le registrazioni permane il dubbio se alcuni seppellimenti siano stati fatti anche all’interno della chiesa perchè oltre al cimitero si rammenta che il 15 agosto del 1658 Neri o Nerini Antonio di anni 5 abitante al Mulino de Vecchi in loco La Staggia venne sepolto a Quercegrossa con una spesa di lire 8 per il funerale di cui lire 2 per “sepolta in chiesa”.

Con l’avvento della Compagnia abbiamo il dato da Basciano, essendo andati persi i registri di Quercegrossa, e nell’anno 1688 appare che Lorenzo Gallozzoli del Casino di Quercia “fu sepolto nella sepoltura della venerabile compagnia di S. Antonio esistente nella parrocchiale di S. Iacomo à Quercia grossa”. Con il Settecento, mentre per Petroio si parla sempre di “cimitero”, a Quercegrossa i parroci che si susseguono usano le seguenti parole:

“sepulta fuit in hac ecclesia SS. Iacobi e Niccolai”; “sepolta fuit in sepulcro confraternitatis S. Antonii patavini in hac ecclesia SS. Iacobi e Niccolai”; "sepultus fuit in tumulo Parochialis Ecclesia SS Iacobi e Niccolai de' Quercia Grossa”. Ma nel 1756 don Picconi scrive: “eiusque corpus tumulatus fuit in cemeterio Parochialis ecclesia S. Iacobi a Quercia Grossa”, alternando cimitero a tumulo della Compagnia e questo ci fa pensare che il sepolcro della Compagnia potrebbe essere stato o davanti alla chiesa secondo la tradizione, oppure all’interno. Una conferma delle doppie sepolture si potrebbe leggere nel resoconto della visita pastorale dell’Arcivescovo Borghesi nel 1774 che parlando dell’ingresso in chiesa del prelato “e si fecero poi da S.S. Ill.ma l'esequie ai defonti sia nella chiesa che nel cimitero”.

|

Primo libro dei defunti della parrocchia di Quercegrossa. Le scritte in corsivo sono un’aggiunta posteriore. In caratteri romani si legge "LIBER MORTUORUM - Anno 1653 - DIE SECUNDA IUNIS. Il registro che comprendeva anche i matrimoni, termina nel 1663 con la morte del rettore Carducci. Nei tanti registri parrocchiali della diocesi di Siena i parroci si ingegnano nel descrivere il trapasso di un cristiano; si va dai cinquecenteschi “si sotero”, “morse” o “morì”, a forme semplici come “si seppellì”, “spirava”, “volò al cielo”, “rese l’anima e Dio”, “rese lo spirito a Dio”, a quelle più espressive come “tornò alla casa dl Padre”, “volò alla Patria Beata”, “rese l’anima nella braccia del suo Creatore”, ”passò da questa a miglior vita”, “andò all’eternità”, “passò gli eterni riposi”, al testo ufficiale dei registri statali “E’ passato a miglior vita .......”, ecc.

Con la soppressione della Compagnia di S. Antonio nel 1785 cambia anche il modo di descrivere il luogo di sepoltura e sparisce come vediamo ogni accenno al sepolcro o tumulo della Compagnia: “1 ottobre 1784: sepolto fuit in cemeterio S. Jacobi ad Quercegrossa” oppure il seguente morto del 14 febbraio 1785 “sepolto nel cimitero di S. Jacomo a Quercia grossa” poi segue "nella sepoltura di S. Jacomo a Quercia grossa". Nell’ultimo decennio del Settecento, o con l’avvento di don Bianciardi nel 1800, per alcuni anni si seppelliscono i defunti a sinistra della chiesa e non più davanti ad essa come si ricava dalla descrizione del segretario visitatore dell’Arcivescovo Pierallini nella visita agli stabili del 1807: "Venendo dalla strada che porta alla Castellina del Chianti, quasi al settimo miglio si trova a destra questa Parrocchia. A sinistra della Chiesa vi à il Cemeterio a destra la Casa Curato."

Questo nuovo sito cimiteriale “a sinistra della Chiesa” si dovrebbe collocare nel campo al di là della strada di Petroio. Con don Bianciardi e le ripristinazione della Compagnia nel 1800 riprendono per tre anni le annotazioni di sepolture fatte “in ecclesia SS. Niccolai e Jacobi” oppure “in sepoltura Societatis S. Antonii di Padova “o “sepolto fuit in ecclesia”. Questo cimitero svolse la sua funzione per un limitato periodo di tempo poi, forse in concomitanza dei notevoli lavori di ristrutturazione di tutto il complesso parrocchiale che don Bianciardi stava per incominciare, inaspettatamente e senza apparenti motivi venne abbandonato. L’ultima tumulazione vi fu compiuta il 5 agosto del 1803: la defunta Caterina Bartalini, una bambina di cinque anni della Magione, sarà l’ultima ad esservi sotterrata. Certamente trascorse del tempo poi l’aratro iniziò a rivoltare le zolle di quella terra ridotta a coltivazione di grano, ma il ricordo di ritrovamenti ossei anche recenti, è giunto fino a noi. Ci sfuggono i motivi che portarono alla chiusura del cimitero non essendoci nessuna memoria che ne parli. Comunque da quella data e quasi per tutto il secolo si procedette con le inumazioni nel vecchio camposanto di Petroio, fino all’anno 1872.

Il cimitero di Petroio

Con la chiesa di Petroio, sorta in tempi sconosciuti, deve essere nato anche il cimitero. Se così fosse esso avrebbe svolto per circa mille anni la sua utile funzione.

Di sicuro possiamo pensare che con la creazione della parrocchia nel XIII secolo, lo spazio libero davanti alla chiesa sia stato adibito alla sepoltura dei morti, così come avveniva generalmente. Purtroppo non ci sono rimasti né documenti né registri di questa antica istituzione che attestino le avvenute sepolture. Specialmente l’assenza di un parroco residente fu il motivo della dispersione dei registri, a condizione che siano stati redatti ma, date le condizioni di abbandono e povertà in cui ha sempre versato la chiesa di Petroio, sarebbe stato un vero miracolo la loro conservazione. Bisogna perciò accontentarsi di dati che provengono da altre parrocchie soprattutto quella di Basciano. Ma siamo già in epoca tarda, nel 1624, quando si ha la notizia della prime sepolture a Petroio con il parroco di Basciano che vi seppellisce due defunti: una è Lavinia del Castellare il 1 gennaio, l’altro è Santi Landi del Casino il 3 gennaio. Sono tra le poche persone della parrocchia di Basciano sepolte a Petroio. E’ noto che i confini parrocchiali venivano rispettati rigidamente; anche perché i curati tenevano alle loro anime che spesso assistevano scrupolosamente fino alla morte, ma in particolare ai benefici che ne derivavano dal celebrare funerali, matrimoni ecc. in un periodo dove tutti si dovevano arrangiare per vivere, specialmente i curati di campagna.

La retrocessione ad annesso di Querciagrossa non modificò per i primi tempi gli usi delle famiglie di Petroio che continuarono a portare i loro defunti al loro vecchio cimitero. Si rileva dalla statistica del primo libro dei morti della Parrocchia di Quercegrossa che negli anni 1655-1663 (nel 1653 solo un funerale registrato e nessuno nel 1654), su 72 morti in parrocchia solo dieci sono seppelliti a Quercegrossa, due a San Leonino e uno a Vagliagli. Sessanta continuano nella tradizione di Petroio. Ma col tempo e con i nuovi parroci che si susseguono a cadenza ventennale, cambiano le abitudini e prende campo la Compagnia di S. Antonio nella Chiesa Parrocchiale. Da qui si ha un aumento dei seppellimenti a Quercegrossa “in Societatis S. Antoni” oppure “nella sepoltura della Compagnia di S. Antonio”. Ma pur diminuendo d’importanza, Petroio non cadde mai nell’oblio, anzi, ebbe il suo momento di gloria dal 1803 al 1871 quando, con la chiusura del camposanto di Quercegrossa, divenne l’unico luogo di sepoltura della parrocchia. Attraversò nella sua lunga vita solo un periodo di crisi tra l’anno 1768 e il 12 ottobre 1785: diciassette anni con quattro soli funerali. In un inventario fatto a metà anno 1788 l’incaricato dice testualmente: "... dalla parte dell’ingresso di detta chiesa vi è una piazzetta circondata da muro che dicesi il cimitero". Anche se erano riprese le tumulazioni, solo due erano state di adulti mentre sette di bambini appena nati o di qualche mese. L’incaricato deve aver visto qualche rustica croce di legno per usare quelle parole.

Pareva proprio la fine, visto che anche le famiglie di Petroio, Belvedere e Quetole portavano il loro defunti a Quercegrossa. Ma chi ti venne in aiuto? Il Granduca Pietro Leopoldo stesso, che con la soppressione delle Compagnie laicali tra cui quella di Quercegrossa, liberò dall’obbligo tante famiglie che, nel rispetto della loro antica tradizione, ripresero le tumulazioni a Petroio. Da quel giorno e fino al 1797 su 68 funerali ben 43 si diressero a Petroio e solo 2 morti dei vecchi poderi situati a est furono portati a Quercegrossa, dove invece continuarono a seppellire quelli di Quercegrossa, Mulino e Gallozzole mentre l’Olmicino e il Casalino usavano entrambi.

|

La Chiesina di Petroio col piazzale dove sorgeva fino al 1871 il cimitero. Il montaggio fotografico mostra le vie di accesso laterali molto trafficate a quei tempi da salariati, contadini e proprietari.

L’Arcivescovo permise la ricostituzione della Compagnia di S. Antonio a Quercegrossa nel 1800 e immediatamente si ristabilirono le precedenti usanze e si ebbero solo 4 trasporti in tre anni al cimitero di Petroio. A questo tira e molla, nel quale giocavano le antiche usanze, fu messo fine dal repentino abbandono del cimitero di Quercegrossa nel 1803. Da quel momento tutte le famiglie della parrocchia useranno per i loro defunti il vecchio cimitero di Petroio che continuerà a fare il proprio dovere per ancora settant’anni prima di essere a sua volta distrutto da un colpo di mano del proprietario di Petroio. In quell’intervallo di tempo ben 441 saranno le tombe scavate per accogliere i corpi dei defunti. Nei sessantanove anni presi in esame abbiamo una media di 6 tumulazioni all’anno. In conseguenza degli ultimi dieci anni, nel 1871 vi si trovavano una trentina di tombe, anche se molte erano di infanti, quindi appena accennate sul terreno. Ora, se consideriamo le dimensioni del piazzale davanti alla chiesa dove sorgeva il cimitero è innegabile che la presenza delle tombe fosse divenuta invadente e la terra ormai esaurita. Ma il problema era un altro.

Avvenne che una mattina di aprile o maggio 1871, il proprietario Senatore Ferdinando Andreucci, "che non voleva vedere le croci dalla finestra" come hanno tramandato le famiglie del posto, con l’aiuto di alcuni operai spianò il cimitero togliendo di mezzo lapidi, croci, fiori e lumini e lo rese a piazzale. Fu un atto di forza che non piacque a nessuno, tanto meno a don Regoli, fresco parroco di Quercegrossa, che nella sua "Relazione morale - storica - economica della Parrocchia di Quercegrossa compilata in occasione della Sacra Visita Pastorale fatta nel giorno 22 febbraio dell’anno 1875 da Monsignore Enrico Bindi Degnissimo Arcivescovo di Siena" descrive alcuni anni dopo senza mezzi termini l’accaduto, accusando palesemente il responsabile di faziosità e di anticlericalismo con argomentazioni del tutto legittime: "Chiuderemo volentieri questa parte delle cose ecclesiastiche facendo noto che, esistito da immemorabile un cimitero di questa parrocchia innanzi alla chiesa di Petroio, clandestinamente e arbitrariamente venne chiuso ed interdetto da un genio, almen qua distruggitore, e di troppo venduto allo spirito di parte non che al cieco municipalismo.

Don Regoli rileva che nessuna autorizzazione né civile né religiosa era stata data a quel personaggio “in quell’istante preso un tal divisamento incredibile a sana mente, dissennato e senza esempio; e solo si dové a volpina scaltrezza e ad abbaglianti parole diffuse fra questa gente di natura al sommo dell’ordine amante e della pace che non fosse aperto l’adito a molti disordini e civili e religiosi. La riflessione di don Luigi continua e racconta:

“A questo popolo toccò soffrire la buffissima e dannosa eccezione e ciò avvenne nell’anno del Signore 1871. Venuti noi in possesso di questa chiesa il dì due di febbraio dell’anno seguente 1872 vedemmo meravigliati in grave inconveniente ed intollerante, e senza timore dell’autorità municipale o della pubblica forza, smentimmo l’ordita e ingiusta interdizione del vecchio cimitero, ivi facendo tumulare un corpicciolo d’uno de parvoli decesso in parrocchia, e per tale mostra di giusto zelo, no non ci mancarono angarie e dal Municipio e dalla Pubblica sicurezza, e da qualcuno, che popolano non est et ovibus meis, per le sue massime. Comunque non più tardi del 18 agosto di quell’anno potemmo avere in ordine il Campo Santo nuovo e togliere così ad ogni molestia, benché esistano in questo pure non piccole irregolarità. Alla benedizione di esso che fu fatta in Domenica dopo le funzioni Parrocchiali fu bello veder prender parte gran folla del nostro popolo".

L’azione del proprietario, se da una parte tese a soddisfare le sue esigenze, dall’altra rappresentò una forzatura, un messaggio diretto alle competenti autorità comunali che, infatti, nell’agosto dello stesso anno, consegnarono il nuovo cimitero alla popolazione, mettendo fine alla contesa. Probabilmente il Comune aveva preso da tempo l’iniziativa per dotare Quercegrossa di un nuovo cimitero, ma i lavori ritardarono.

L’attenta lettura della relazione ci evidenzia l’importante, coraggiosa iniziativa presa da don Regoli che lamenta "angarie" da parte delle forze dell’ordine e di altri estranei al popolo (intende certamente anche lo stesso Andreucci, residente a Firenze). In occasione della morte del piccolo Angiolo Milanesi di due anni, avvenuta il 29 marzo 1872 al Casalino, don Regoli con il sostegno dei parrocchiani tentò anch’egli un colpo di mano. Forse aveva il solo scopo di ribellarsi all’ingiustizia. Messo in atto il proposito il giorno 30 marzo trasportarono il piccolo defunto là dove era il cimitero, davanti alla chiesa, e alla svelta, fatta una buca, lo misero sotto terra mentre tutto intorno tra i carabinieri e civili si deve essere scatenato il putiferio con spintoni e altro. Il parroco rammenta che solamente grazie al suo popolo "amante della pace", furono evitati disordini più gravi.

Nei giorni successivi le autorità comunali disposero il disseppellimento del corpicino che il 2 aprile 1872 "fu disumato dalla pubblica piazza e tumulato nel cimitero di Vagliagli non ostante la resistenza e opposizione del parroco".

L’ultimo funerale regolare a Petroio era stato fatto il 16 marzo del 1871 all’infante Raffaello Bucci di Casapera, che venne benedetto da don Giovanni Pietricciani, Economo spirituale di Quercegrossa.

Che cosa avvenne in quell’anno e mezzo circa? Come si era comportata la popolazione senza nessun luogo di sepoltura per i propri morti? Al di là delle inevitabili polemiche e proteste che si suppone siano state fatte, si conosce soltanto l’azione di forza del parroco.

I 16 morti di quell’intervallo vennero seppelliti in maggioranza a Vagliagli; quattro andarono a Basciano, uno a Uopini e uno a Castelnuovo Berardenga.

Non tutto però filò liscio a causa dell’opposizione del parroco di Basciano nel ricevere i defunti di Quercegrossa. Ci volle un’ingiunzione del Sindaco per convincerlo: "D’ordine del Sindaco di questo Comune la S. V. M.to Rev.da farà seppellire nel cimitero di S. Stefano di codesta parrocchia il cadavere di Cesare Landi di Pellegrino morto della parrocchia di S. Niccolò a Quercegrossa". A dì 26 ottobre 1871. Il Segretario Brancadori".

Il nuovo cimitero di Quercegrossa

Con la consegna del nuovo cimitero di Quercegrossa si mise fine allo stato di disagio del popolo, e fu anche l’ultimo atto nella storia dei cimiteri. Da quel 2 agosto 1872 infatti, il cimitero di Quercegrossa è rimasto lo stesso, l’unico, modificato e ampliato, sempre immerso nel bosco ma vicino alla strada, tra le Redi e Petroio.

Per la prima tumulazione si dovette aspettare dicembre anche se vi erano stati due decessi il 5 agosto e uno il 12 ottobre, ma forse il cimitero non era ancora finito. Infine, il 4 dicembre 1872 vi venne sepolto il primo morto. Si trattò di Angiolino Bogi di Antonio nato il 2 dicembre e vissuto un giorno, morto alle ore 16 del 3 dicembre. "Questo è il primo cattolico sepolto nel nuovo cimitero di Quercegrossa" aggiunse Don Rigatti alle solite informazioni. In realtà egli non fu il primo tumulato, ma era stato preceduto dal suo gemello nato morto e portato al cimitero il giorno prima, cioè il 3, in una piccola cassa, forse a mano come si usava. Il Parroco annotò: "A dì 3 dicembre 1872 Bogi un infante morto senza nome di Antonio e di Manganelli Teresa nato e morto il dì 2 detto, nel dubbio che sia stato battezzato bene a confessione della stessa levatrice Eletta Marianelli, perché amministrato il battesimo sotto condizione se vivo o morto nell’atto di nascita. Il sottoscritto parroco consentì che fosse tumulato, senza le cerimonie della Chiesa e nel luogo destinato per i fanciulli nati e morti senza battesimo, nel nuovo cimitero di Quercegrossa".

Che la costruzione del cimitero sia stata fatta in fretta e furia sotto la pressione dei fatti raccontati, è innegabile, perché è quanto si ricava da documenti successivi. In primo luogo era assolutamente insufficiente lo spazio per le sepolture, in secondo si evidenziarono subito difetti e carenze nella struttura muraria e nella cappella che richiedevano, secondo il parere tecnico, urgente e rilevante intervento. A peggiorare una situazione già critica si era aggiunta la modifica dei confini della parrocchia.

|

La salma di don Grandi è giunta al cimitero parrocchiale detto di Petroio dove sarà sepolta all’interno della cappellina. Si noti il muro di cinta con a sinistra della foto il tettuccio vetrato della tomba di Odo Mencherini; è la parte dove poi saranno costruiti i forni. Anno 1950.

Un decennio dopo la benedizione del cimitero, nel 1884 fu annessa alla parrocchia tutta la zona che era da secoli sotto la giurisdizione di Basciano. Questo fatto provocò un notevole aumento della popolazione e rese lo spazio cimiteriale del tutto insufficiente.

I 55 morti in cinque anni tra il 1884 e il 1888 misero a nudo il problema e il Comune compì alcuni passi per affrontare quella che era una vera e propria emergenza. Il 13 giugno 1888 sollecitava l’ingegnere Vincenzo Ferri a presentare la sua relazione sul cimitero di Quercegrossa, ed egli così rispondeva: "... per non essere scortese alle premure fattemi sono in grado di riferire, che fino dal 4 aprile ultimo perduto visitai il Cimitero di Quercegrossa e vidi che urge provvedere ai più e diversi lavori di restauro segnatamente alla Cappella mortuaria e al cancello di ingresso. Riscontrai inoltre che le aree destinate alla tumulazione dei cadaveri hanno bisogno di essere rinterrate e non corrispondono altresì alle prescrizioni di legge vigenti, essendo insufficienti al servizio di quella popolazione, perciò è d’uopo ingrandire lo stesso Cimitero. Nella considerazione frattanto, che per procedere all’ingrandimento del cimitero richiedesi la compilazione di un progetto regolare per essere quindi sottoposto all’esame ed approvazione governativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, per il di cui procedimento richiedesi molto tempo, mentre vi è somma urgenza di provvedere frattanto al resto; ho stimato conveniente di proporre la esecuzione immediata dé seguenti lavori, indicandone la spesa come risulta dalla seguente perizia:

1° Restauro dei pilastri del cancello d’ingresso conservandone la medesima struttura di mattoni £ 10,00

2° Nuovo architrave di travertino di un sol pezzo alla porta della camera mortuaria lungo M. 1.30 largo M. 0.44 alto M. 0.30 facendovi il rispettivo battente o sguancio per la porta, battuto a martellina, e tirato a pulimento, rimettendo il tutto a perfetta regola d’arte £ 20,00

3° Riordinamento di una delle spallette con mattoni £ 6,00

4° Riordinamento del tetto lungo M. 5.00 largo M. 4.00 supplendo con nuovi materiali ai mancanti nella copertura, a £ 0,50 il metro quadro. £ 10,00

5° Costruzione di una fogna all’intorno dei muri esterni di detta Cappella, per togliere l’umidità cagionata dalle acque ivi stagnanti per la lunghezza di M. 20.00 a £ 1.50 il m. lineario.

6° Costruzione di una zanella con pietre conciate di qualità arenaria murate a calcina, all’intorno dei predetti muri, per una lunghezza di M. 15.00 larga 0.50 ad una pendenza divergente dai muri medesimi per M. 7.50 a £ 5.00 il metro quadro.

7° Nuovo impiantito di detta Cappella con vespaio sotto per metri quadri 20. a £ 3.00 il metro quadro.

8° Rinterro da farsi negli spazi destinati alle tumulazioni da eseguirsi con tufo possibilmente, o altrimenti con terra la più magra che può trovarsi nella località; quali spazi hanno una estensione superficiale complessiva di M. 9.66. 24(?) e prevedendo perciò un interro per l’altezza ragguagliata di Cen. 60 occorrono M. cubi 39.74. valutato a Lire 300 il M. cubo importa £ 119,22

Somma £ 229,72.

Fondo di riserva che si prevede per compensi o indennità devoluta al proprietario del terreno gratuitamente, e per qualche piccolo lavoro imprevisto £ 50,00

Previsione totale di spesa £ 342,72

Resterebbe a prevedersi la spesa occorrente per il restauro degl’intonachi di tutte le parti esterne dei muri di cinta e della cappella mortuaria, qual lavoro si ritiene che convenga eseguirsi, contemporaneamente, all’ingrandimento, e sarei sempre a proporre che all’intonaco fosse sostituito il semplice arriccio perché con i geli a cui il nostro clima è sottoposto non è possibile che reggano gl’intonachi

L’Ingegnere Vincenzo Ferri".

Credo che la relazione non lasci dubbi: urge intervento.

Mentre il Comune, preso atto della relazione tecnica, si muoveva per attuare gli interventi suggeriti, si erano avuti tra don Rigatti parroco di Quercegrossa e il sindaco di Castelnuovo Cav. Giuseppe Nencini, rapporti epistolari riguardanti la questione.

Una richiesta in merito ai seppellimenti per le nuove famiglie venne presentata al Sindaco, il 27 gennaio 1886:

"Per commissione del Molto rev. Sig. Segretario Arcivescovile di Siena notifico alla S. V. Ill.ma come S. Ecc. Ill.ma e Rev.ma Mons. Giovanni Pierallini Arcivescovo nostro con decreto datato del 25 Gennaio 1886 ha fatto una nuova circoscrizione ecclesiastica per le parrocchie vacanti d’Uopini, della pieve di Basciano di Quercegrossa e di Vagliagli permutando fra le medesime la giurisdizione spirituale di certe ville e case coloniche come sono nella presente partecipazione descritte.

Perciò viene pregata la S.V.Ill.ma da qui in avanti di ordinare all’Ufficiale civile di Vagliagli di dare il permesso di seppellimento dei cadaveri che possino verificarsi nelle sottoscritte abitazioni, non più per il popolo a cui appartenevano ma per la nuova riforma, onde evitare ogni e qualunque inconveniente che potrebbe accadere trattandosi di trasporti ecclesiastici".

L’argomento trattato nella lettera, come nella successiva del 14 gennaio 1889, è relativo ai permessi di seppellimento per coloro che abitano nel territorio di Monteriggioni. La premura di don Rigatti affronta un problema vero, che riflette i rapporti tra i Comuni di Castelnuovo e Monteriggioni. Un problema da risolvere a quel tempo, ma che si è ripresentato anche ai nostri giorni: "Avrei risposto prima alla sua pregiatissima in data del 9 corrente, ma essendomi pervenuta il 13 non poteva per conseguenza rispondere subito, né il più lungo il 12 come mi si chiedeva d’urgenza: per cui rispondo quest’oggi. Faccio fede adunque, per quanto a me costa dai Registri dé Morti che dall’epoca che fu costruito il Cimitero vi sono stati sepolti anche i decessi del Comune di Monteriggioni sempre però appartenenti alla giurisdizione ecclesiastica di Quercegrossa. In quanto a decifrarle il numero delle inumazioni che vengono annualmente fatte in questo Cimitero per parte del Comune di Monteriggioni non farò altro che porle sott’occhio un quinquennio dal quale si regolerà per quello scopo prefisosi. Intanto nel 1884 furono due decessi; nel 1885 uno, nel 1886 cinque, nel 1887 tre e nel 1888 sette. Il numero poi della Popolazione di questa parrocchia quest’anno ascende a 446 anime: è però da notare che in seguito potrebbe la popolazione ascendere piuttosto a più che a meno, mediante alcuni poderi e pigioni che oggi da alcuni padronati sono chiusi: purnondimeno ho potuto vedere dallo stato d’Anime che annualmente aumenta del 4 %".

L’inadeguatezza del cimitero, come dalla surriferita perizia dell’ing. Ferri, ebbe come conseguenza la sospensione delle tumulazioni con acquisizione provvisoria di un’adiacente area per le sepolture detta "zona sinistra" e benedetta "alla svelta" da don Rigatti per seppellirvi la 19enne Anna Cellesi di Belvedere, come ci informa lo stesso sacerdote: “La di lei salma venne tumulata nella zona sinistra a ponente di questo cimitero per essere stata la zona centrale sospesa per la tumulazione in ordine alla relazione dell’Ufficiale Sanitario di questo Comune Sig. Dott. Pilade Bargellini in data 4 luglio 1890 colla quale si proibiva la tumulazione nell’area comune per essere stata costatato dal Sanitario stesso e dall’Ingegnere comunale non essere il terreno adatto alla consumazione dei cadaveri, ed anche perché, mal si presta per lo scavo delle fosse alla profondità prescritta dai vigenti regolamenti. La zona sinistra sopra citata venne dall’infrascritto parroco benedetta col permesso dell’Ordinario a forma quanto prescrive il Rituale Romano, il giorno 22 luglio 1890. Il Parroco A. Rigatti”.

Che la prima benedizione sia stata fatta in piena emergenza si comprende dalla successiva, molto più solenne e con partecipazione di tutto il popolo: "A dì 8 novembre 1891. Per delegazione di Monsignor Arcivescovo Celestino Zini, il Sacerdote Adriano Rigatti Parroco di Quercegrossa benedì "coram populo" il giorno 8 di novembre 1891 la nuova zona aggiunta al nostro cimitero come prescrive il Rituale Romano". Il primo morto successivo a quell’8 novembre è Giuseppe Carli di Pio, di anni 77 delle Gallozzole: “ ... e venne tumulato nella zona sinistra del nuovo cimitero" il 29 dicembre 1891. Don Rigatti continuerà a specificarlo ancora per alcuni defunti poi sarà solo il "cimitero di Quercegrossa". Qual’è dunque questa nuova zona? La risposta viene immediata: per "zona sinistra" è facile intendere quella a sinistra guardando il cimitero dal cancello di ingresso, che presenta ancora oggi un sensibile dislivello nel terreno. Col nuovo ampliamento il camposanto assume una sua ultima definizione spaziale che resterà invariata fino agli anni Settanta del ‘900 quando si costruiranno i forni e quando poi verrà nuovamente ingrandito, questa volta in direzione della strada di Petroio.

Può sembrare che con l’allargamento dello spazio disponibile e il restauro dei muri e della cappella nel 1891 siano finiti i problemi e risolta ogni questione. Invece avvenne che... e ci mette a conoscenza del fatto ancora don Rigatti:

"Al Sindaco del Comune di Castelnuovo

Sig. Avv. Gelso Gelsi

Ill.mo Sig. Sindaco

Mi sento il dovere come parroco non solo di tutelare il bene spirituale, ma anche quello temporale dei miei Parrocchiani ed è per questo che mi rivolgo alla S.V. Ill.ma per avvisarla che la nuova Zona aggiunta al Cimitero non è stata eseguita a forma quanto prescrive il Regolamento di polizia mortuaria ed al Capitolo IV trattando delle Esumazioni l’art. 16. vuole che la profondità della Fossa per ciascun Cadavere sia di un Metro e mezzo a due Metri. Il nostro Tumulatore questo suindicato articolo che è della massima importanza non lo può osservare. Infatti il 14 luglio p.p. nella circostanza della tumulazione della salma di Pietro Gambassi comunista di Monteriggioni io stesso verificai che la fossa non si poté scavare più che alla profondità di un metro e 11 Centimetri perché si trovo subito la fogna che è piuttosto esagerata per cui possiamo dire che la Zona fu ripiena più a sassi che a terra. Dunque le faccio notare che il Cadavere specialmente incassato, come il fatto lo dimostra viene rinterrato di 50 o 60 centimetri al più. La prego perciò nell’interesse della pubblica salute di provvedervi con ordinare al più presto possibile al rinterro della medesima giacché in questa località si è presentata la malattia tifoida.

Altrimenti con mia mortificazione sarei costretto a rivolgermi all’autorità superiore in danno di cotesto Comune.

Tanto per norma della S.V. Ill.ma

Dev.mo: Servitore

Sac. Adriano Rigatti".

Negligente disattenzione. La fogna predisposta per il drenaggio delle acque era troppo vicina alla superficie e questo impediva l’interramento della bara "specialmente incassato" alla prevista profondità. Segue la denuncia di casi di tifo che il parroco attribuisce direttamente alla scarsa copertura dei cadaveri.

Come fu risolta la questione non lo sappiamo. Sappiamo però che in tempi diversi il camposanto fu oggetto di lavori, testimoniati dalla sospensione delle tumulazioni per brevi periodi, con traslazione dei defunti nei vicini cimiteri come nell’anno 1923 e per l’intero 1926. Comunque sia, la parte sinistra intorno agli anni Trenta del Novecento venne completamente risistemata e il primo morto ad esservi sepolto fu Antonio Rossi di Macialla il 6 luglio del 1935.

Dalla sua inaugurazione ad oggi molti e di vario genere sono stati i problemi che si sono presentati in merito alla funzionalità e alla gestione del cimitero. Tra i tanti ricorderò quello del 1902, quando don Rigatti scrive all’Ufficiale del Comune di Castelnuovo B.ga in Vagliagli e gli fa presente la difficoltà ad ingaggiare un "tumulatore":

"Quercegrossa 13 marzo 1902

Fui avvisato dal Sindaco del nostro Comune come Pellegrino Mugnaini cessava il suo ufficio di Tumulatore di questo cimitero per causa della sua emigrazione e nello stesso tempo m’incaricava di prestarmi a provvedere qualche altro che lo sostituisse. Io non ho mancato d’interpellare in proposito, non solo privatamente ma ancora rendendone noto per pubblicazione, che si fossero presentati chi avesse voluto accettare il surriferito impiego facendo conoscere la retribuzione che è solita dare il Comune annualmente e più la concorrenza che la famiglia del defunto esibisce al tumulatore.

Purnondimeno dopo tante pressioni sono giunto ad oggi e non sono riuscito ad effettuare il mio intento: perciò prego lei come Ufficiale del nostro Comune di pregare (o di obbligare) il Tumulatore di Vagliagli di supplire ai bisogni di questo Cimitero almeno provvisoriamente. La prego di un suo riscontro in proposito per mia regola e quiete.

La riverisco e mi dico Suo Dev.mo Sac. Adriano Rigatti".

Dopo gli anni Cinquanta del Novecento si ebbe una crescente trascuratezza del cimitero che conobbe anni di degrado e fu necessario sollecitare decisamente il Comune per ridargli decoro e funzionalità. Nel primo intervento furono costruiti i forni e per finanziare i lavori si attuò una politica di vendita di posti praticata con successo anche se tutto avvenne tra polemiche e mugugni. Il secondo più consistente intervento fu l’ampliamento, ormai improrogabile, realizzato con la donazione del terreno da parte della famiglia Lenzi che si riservò uno spazio per i propri defunti.

Termino questa escursione tra i cimiteri parrocchiali ricapitolando quelle che sono state le date essenziali della loro storia:

1803: ultimo seppellimento nel vecchio cimitero di Quercegrossa contiguo alla chiesa;

1871: 16 marzo - ultimo seppellimento nel vecchio cimitero di Petroio;

1871: aprile - maggio - il proprietario di Petroio trasforma con atto proditorio il cimitero in piazzale;

1872: 29 marzo - tumulazione di protesta da parte di don Regoli;

1872: 2 agosto - consegna nuovo cimitero di Quercegrossa;

1872: 4 dicembre - prima tumulazione nel nuovo cimitero di Quercegrossa;

1891: 8 novembre benedizione nuova "zona sinistra" del cimitero.

Sepolture nelle Cappelle

Al contrario di quello che avveniva a Quercegrossa, per la di chiesa di Petroio non ci sono ricordi di sepolture, né esistono lapidi che possano confermarlo. Anzi, le dichiarazione possedute sull’argomento ci danno la certezza che negli ultimi 3/4 secoli non ci sono state tumulazioni all’interno della chiesa. C’è invece memoria di una sepoltura all’interno della cappellina del nuovo cimitero, che reca la data del 4 aprile 1888 ed è così descritta:

“Quercegrossa Comune di Monteriggioni - Cerpi Bernardino del fu Paolo e della fu Buonaiuti Caterina vedovo della fu Angela Nencini, morì nell’età di anni 82 nella sua abitazione villa del Castello dopo di aver ricevuto tutti i conforti della nostra religione e fu tumulato nella Camera mortuaria di Petroio previa facoltà concessa dal Sindaco pagando la tassa di £ 20 al Comune. (morì a ore 7 anti del di 7) Il Parroco Sac. A. Rigatti”.

Per le quattro cappelle esistenti sul territorio parrocchiale sappiamo che in quella del Castellare il 16 aprile del 1888 vi venne tumulato Guido Guidi fu Isidoro, proprietario, "morto nella sua villa del Castellare" a 76 anni. La famiglia ottenne l’autorizzazione comunale per tumularlo nella detta Cappella. Ci sono poi le sepolture negli oratori dell’Arginano e di Passeggeri, tutte degli antichi proprietari e dei loro familiari.

Inizio pagina

Vai all'Indice dei Capitoli

|

Cimiteri: Introduzione e Storia

Cimiteri: Introduzione e Storia

Cimiteri statistiche e varie

Cimiteri statistiche e varie

Cimiteri: Introduzione e Storia

Cimiteri: Introduzione e Storia

Cimiteri statistiche e varie

Cimiteri statistiche e varie